每年元旦来临之际,人们总会高声宣称制定目标毫无意义。但我总会悄悄坐在公寓角落,认真填写电子表格来规划新年计划。我并非对电子表格情有独钟,但数字化记录有个优势——回顾目标就像打开谷歌网盘那么简单。定期翻看目标清单时总会忍俊不禁:多摄入膳食纤维;读完《米德尔马契》;报名自卫术课程。这些目标既具体又可行。但总有某个年复一年出现在表格中、始终未完成却始终嘲笑着我的目标:写一部电影剧本。

需要稍作背景说明——长话短说。我从事新闻工作多年且热爱本职,但大学时几堂启发人心的剧本写作课,加上对影视的热爱,让我萌生了用镜头讲故事的渴望。尽管几年前参加过纽约大学蒂施学院的线上编剧课程(在我看来那2283美元纯属浪费),多次尝试发展剧本创意却屡屡受挫,多年过去我连故事梗概都没写出来。这就是创造性工作的特点——你必须持续主动投入。最终你会明白:没人会推着你追逐梦想或实现目标;等待"恰当时机"的幻象,终将被"时不我待"的焦虑取代。

几个月前审视2025年目标时,我彻底醒悟了。凝视着电子表格里那个空白单元格,比任何时候都清楚:要么抱憾终身,要么立即行动。我多希望接下来是某位智者导师的点拨,现实却是沉迷于吹捧海明威写作习惯的YouTube视频(互联网啊,总是如此神秘)。当时两点想法:一、海明威绝对讨厌这种方式;二、我还是决定试试。

最初只是研究一位标志性作家的奇特习惯,很快扩展成对多位文坛巨匠日常作息的探索。效仿这些泰斗能提升创作质量吗?虽然可能徒留尴尬,但我决定将短板重新定义为成长契机——其实也没那么羞耻。如果你也陷入创作瓶颈,不妨试试这些方法。准备好纸笔吧。

杜鲁门·卡波特:卧式写作法

去年看《宿敌:卡波特与天鹅女郎》前重读《应许的祈祷》,再次领略其文字魅力。他那犀利带刺的八卦文风,宛如参与全球最炫目(又最刻薄)的闺房密谈。1957年在布鲁克林高地家中接受《巴黎评论》采访时,他谈及写作习惯:"我是完全水平的作家。只有躺着才能思考——要么床上要么沙发,手边还得有烟有咖啡。"他伴着咖啡、薄荷茶、雪莉酒或马提尼吞云吐雾,始终用铅笔手写创作。

每天实验前,我会先读该作家的作品或访谈录像。我痴迷卡波特尖细的南方拖腔,迫不及待看他与迪克·卡维特聊童年智力测试的片段。随后便窝进沙发开始实践:大开本笔记簿、三菱自动铅笔、咖啡。清晨以茶开场,接着是菲诺雪莉酒,午后换成单粒橄榄金酒马提尼。因暂住巴黎出租屋,吸烟显得失礼故而未尝试。虽然曾患坐骨神经痛担心背部痉挛,但整天躺着写作小酌仍令人欣喜。起初文思泉涌,续杯咖啡保持清醒。回顾当日笔记(上午10:30至下午5:30),页边有行潦草标注:"左脚发麻"。除这个小插曲外,当天效率颇高。我享受手写过程,更沉醉于代入他人身份突破创作瓶颈。实验让我能量满格,准备翌日尝试下一位作家——至少当时这么以为。

欧内斯特·海明威:真实句准则

(图源:库尔特·赫顿/盖蒂图片社)

虽不崇拜海明威,但在巴黎旅居两月间,谁能抗拒读《流动的盛宴》与《太阳照常升起》呢?当时我住处距他最爱的利普啤酒馆、花神咖啡馆、双偶咖啡馆仅数街之隔,将其纳入实验再合适不过。

海明威推崇写作的真实性。他在回忆录中提到,动笔时要写"最真实的句子",并强调清晨(破晓时分)起床的重要性,且从不耗尽灵感:在尚有余力时停笔,让创意之井夜间自盈。作为彩蛋,我每天下午仿效海明威(及鲍德温、波伏娃)在附近咖啡馆结束工作,感受圣日耳曼德佩区的文艺气息——尽管如今这里满是端着8欧元咖啡的游客,而非昔日的思想沙龙。

但熬夜追剧《青春纪事》的后果立竿见影。破晓前写下的首个"真实句"是:"我眼眶发酸"。勉强写了几页乏味内容后,我在沙发上昏睡两小时,被丈夫脚步声惊醒。脆弱啊,你的名字叫妮可!

次日重整旗鼓,休息充足后效率显著提升。果然,在巴黎践行海明威routine令人愉悦。

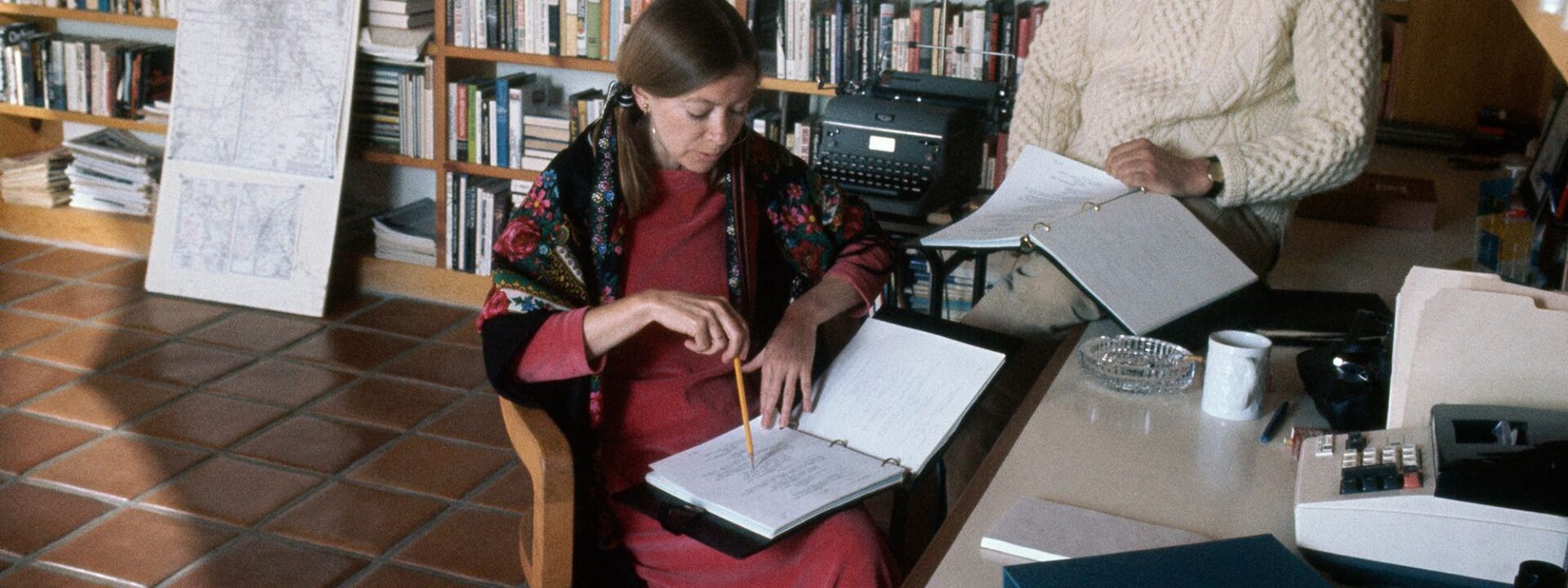

琼·迪迪昂:针线活冥想法

(图源:盖蒂图片社)

我对借鉴迪迪昂的写作仪式充满期待。她是我最爱的作家(知道这很大众),代入其日常令人心动。(插曲:几年前她遗产拍卖会时,我差点买下其针线脚凳但竞标失败。得主若看到此文,现在转寄给我为时不晚。)

迪迪昂的习惯广为人知——仅打包清单就堪称传奇。若研究过其写作仪式,定见过那句"晚餐前需独处一小时,边喝酒边审阅当日书稿"。剧透:我常这样做。但作为深度痴迷者,我熟记其YouTube访谈。某次她提及用针线活突破创作瓶颈:"这活儿不用动脑。恐慌时做做,假装自己在干正事。"

于是我找到巴黎本地手工艺店,买了petit point刺绣套件。将淡紫色花束搁在旁椅,上午十点开始工作。正构思的故事平淡无奇,我在笔记本写下"现在刺绣是否太早?",拿起绣框引淡紫线穿布。手作带来特殊满足感。心神恍惚间,豁然开朗——所有思绪各归其位。听来可笑,却似微小启示。

查尔斯·狄更斯:三小时漫步法

(图源:约翰与查尔斯·沃特金斯/盖蒂图片社)

作为《圣诞颂歌》《远大前程》的作者,维多利亚时代小说家狄更斯并非我常读对象。但了解其日常作息后,我深感好奇:早晨7点起床,8点早餐,9点至下午2点独处书房不间断写作,午餐后雷打不动在伦敦漫步三小时。何等优雅的生活!

不巧的是,我刚完成五小时工作就突逢暴雨。抓把伞继续前行。出乎意料,毫无目的在巴黎雨中漫步寻找灵感竟十分惬意。那天下午我走了21219步,发现圣路易岛上的隐秘教堂,逛了河畔书摊,探索无数迷人街巷。虽疲惫却深感满足。狄更斯果然深谙其道。

村上春树:凌晨四点闹钟

(图源:Klim出版社提供)

疫情封锁期间读《1Q84》是段美好回忆。其魔幻现实主义将我从昏暗狭小公寓带入梦境般的逃离。但他如何创作出这些超现实故事提升我们于平凡?

"写小说时我凌晨4点起床工作五六个小时。下午跑10公里或游1500米(或两者都做),然后阅读听音乐。晚上9点就寝。日复一日绝不改变。"

2004年访谈中他强调重复的重要性:"这是一种催眠法。自我催眠进入更深层意识。但坚持半年到一年需要身心力量。"(顺便推荐村上训练纽约马拉松的记述)

说实话——我没在酷暑中跑六英里或游1500米。虽投入实验但没到那种程度,故改做室内高强度训练视频。确实凌晨4点起床工作五小时且9点就寝,效率超预期。实验并不完美——我无法停工整月全面践行村上routine享受重复红利。但我平静接受局限。本意就是寻找共鸣点,发掘能培育创造力的长期仪式。以下是我的发现小结。

创造力仪式的十诫

1. 在世界苏醒前开始

2. 选择支持长时间工作的环境

3. 从简单处着手,力竭前停笔

4. 让双手保持忙碌

5. 守护专注力——独处工作

6. 从世界中采撷灵感

7. 优先重视体育锻炼

8. 夜间反思,可佐以酒饮

9. 保证充足睡眠

10. 重复即是力量

道阻且长。

常见问题解答

以下是关于《我尝试了五位严谨作家的创作仪式,以下是所学心得》的常见问题列表

通用定义类问题

问:这篇文章是关于什么的?

答:这是第一人称叙述,记录作者尝试五位著名高度自律作家的具体日常写作惯例与习惯,观察哪些方法对他们有效

问:尝试了哪五位作家的仪式?

答:虽未明确列出,但严谨作家通常包括村上春树、玛雅·安杰卢、海明威、斯蒂芬·金和弗吉尼亚·伍尔夫等以严格惯例著称的人物

问:究竟什么是创作仪式?

答:创作仪式是艺术家为进入专注高效状态而采用的持续可重复的习惯或惯例,如同主要工作前的热身准备

入门与益处类问题

问:我不是专业作家,尝试这个有用吗?

答:当然有用。惯例、专注和持续性的原则适用于任何有创意爱好、大型项目或单纯想提升效率的人

问:拥有创作仪式的主要好处是什么?

答:它能减少启动所需的精神消耗,告诉大脑"现在是工作时间",更容易克服拖延症并进入创作心流状态

问:需要大量时间才能让仪式生效吗?

答完全不需要。仪式可以非常简短——比如五分钟冥想、泡特定茶饮或整理书桌。关键在于持续性而非时长

实践应用与技巧

问:如何找到适合我的仪式?

答:通过实验探索。从小处着手借鉴你欣赏作家的元素,留意哪些条件让你感到专注平静,据此建立简单惯例

问:今天可以尝试什么简单仪式?

答试试村上春树式仪式:提前起床,在从事其他活动前固定写作一段时间,随后立即用散步或跑步等运动奖励自己

问:如果我的日程难以严格执行固定仪式怎么办?

答:转而关注微型仪式——比如工作前深呼吸三次、播放特定歌单或冲泡固定饮料,这些锚点能帮助快速进入状态