美国艺术家兼平面设计师苏珊·凯尔在巴黎为知名数字安全公司Ledger举办的设计论坛上说道:"没人会在停车标志前停下来想:'这设计什么时候能更新?实在太老土了!'"这位曾为苹果公司设计众多早期经典位图图标与字体的先驱人物,此次受Ledger委托为其最新存储设备Nano Gen5设计可替换插接元件,以图形语言增添亲和力。

Ledger还聘用了另一位苹果元老——曾任LVMH首席数字官的伊恩·罗杰斯。作为现任首席体验官,他在论坛开始前告诉我:"我们与技术相处越久,就越会珍视人际情感。人们不会爱上机器人,只会爱上真实的人。"

两人实则表达了同一理念:即便科技无孔不入,那些构成生命本质的体验——屏幕之外的鲜活感受——始终是设计的核心。恰如其分的是,本届巴黎设计迈阿密博览会(与巴塞尔艺术展共同构成巴黎十月艺术设计周双核心)首次迎来苹果直接参与。该品牌邀请四位艺术家以iPad创作《明日设计师》系列作品。

如今科技代码渗透万物,几乎主导所有讨论。但从设计视角看,趋势正回归行为、情感、生物特征乃至怀旧维度。手工艺风潮虽已盛行多时,但我在巴黎感受到的是一种植根真实体验的美学。当世界沉迷加密技术、AI与量子计算时,设计界正欣喜地重拾人性魅力。

以铬金属与超现代元素著称的哈里·努里耶夫,在左岸打造了名为《偶得之物》的装置。铝盒阵列中陈列着破损网球拍、旧帆布包等"废品"。入场需捐赠一物,离场则需带走他物。我捐出包中未拆封瑜伽T恤,换得一张《1960年代金曲》CD。工作人员会认证交易并颁发真品证书。这是我在巴黎遇见最模拟、最低科技的创作,与艺术家前卫风格形成尖锐对比——确实,没有什么比集市淘货更具人情味,尽管这个场景与传统市集相去甚远。

米兰Nilufar画廊展出奥黛丽·拉吉的灯饰设计,散发诡异而摄人心魄的美。不确定设计师是否意图模拟肺部形态,但观者无不联想到呼吸韵律。我凝视着椭圆形金辉,不自觉调整呼吸,沉浸于当下宁静。若能在家中放置这样一盏灯,定是绝佳的日常提醒——这是展会最令我倾心的作品。

毛伊岛设计师詹姆斯·德沃夫融合乒乓球桌与餐桌的声浴装置荣获展会最佳奖。击球时调音金属板产生的共鸣,恍若教堂钟声或管风琴余韵。这种听觉触觉的双重震撼,唤起我与祖父在科技尚未泛滥的夏夜打乒乓球的记忆。

由尼古拉·贝杰罗拍摄的夏洛特·佩里安与圣罗兰联名巴西书架在米兰国际家具展首秀。其惊艳程度与背后故事完美契合主题:佩里安最初将这些作品设计为独件功能性家具,1962年"里约热内卢书架"便是典范——块状造型呼应伊帕内马与科帕卡巴纳步道的马赛克图案。她为丈夫在里约的公寓创作此作,设想其作为承载书籍、展示艺术、摆放灯具的独特存在。这款充满人情味的设计经典,如今在安东尼·瓦卡莱洛执掌下被圣罗兰以限量形式复兴。

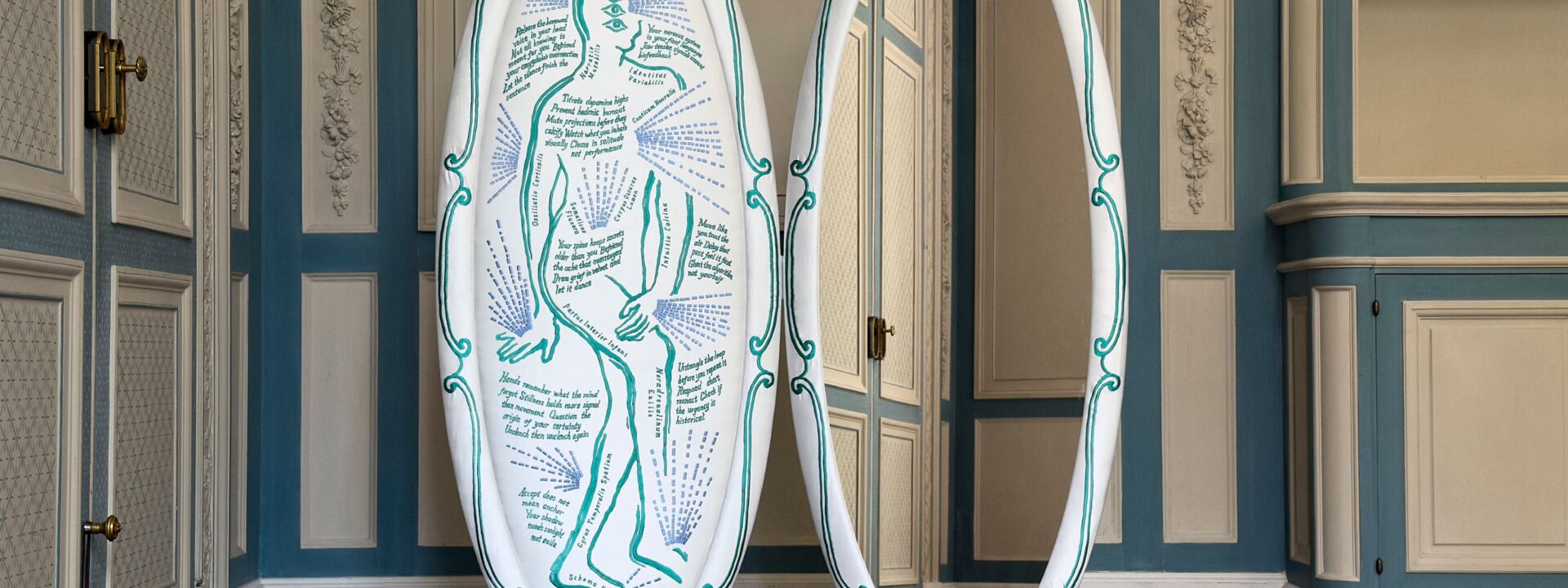

设计师杜伊汉在巴黎设计迈阿密呈现的冲浪板造型镜箱由苹果资助创作。这款可如挂坠盒般开启的作品使用AI技术完成,讽刺的是,设计鲜明勾勒人体轮廓与手写思辨——"神经系统是你的第一语言"。我长久驻足,被其手作质感与数字生成过程的反差吸引。在苹果委托作品中,这件无疑最动人心魄。

常见问题解答

以下是关于巴黎艺术设计周期间科技与人文交融的简明问答

基础篇

1 什么是巴黎艺术设计周?

这是巴黎年度重要盛会,汇聚画廊、博物馆、设计师与艺术家,集中展示当代艺术设计领域的最新趋势与创作。

2 为何科技巨头参与艺术设计活动?

他们通过展示人工智能、虚拟现实、数字制造等技术如何成为创意新媒介,将自身定位在创新前沿。

3 此处的"人文温度"指什么?

指技术无法独立复制的要素:艺术家的独特视角、情感深度、手作物的天然瑕疵,以及亲历艺术时的真实触感。

4 科技是否让艺术失去人性?

未必。本届活动中,科技多作为增强人类创造力的工具,助力艺术家探索前所未有的表现形式。

进阶篇

5 能否举例说明展会中科技与人文的结合?

你会看到AI生成数字雕塑经匠人手工锻造,或通过VR技术讲述个人叙事。科技解决"如何实现",艺术家赋予"为何创造"。

6 这种协作的主要益处?

拓展艺术设计疆界,创造技术先进且情感共鸣的新体验,吸引更广泛多元的受众。

7 科技介入的主要争议?

批评者认为可能挤压缺乏技术资金的新兴艺术家,科技炫目效果有时也会削弱艺术表达的真诚度。

8 观众如何辨识作品是否具备真诚的人文温度?

关注作品背后的故事是否传递个人情感,观察细节中是否存在天然肌理、直觉性选择而非纯算法痕迹。最佳作品让人忽略技术,专注感受。