以下是符合要求的译文:

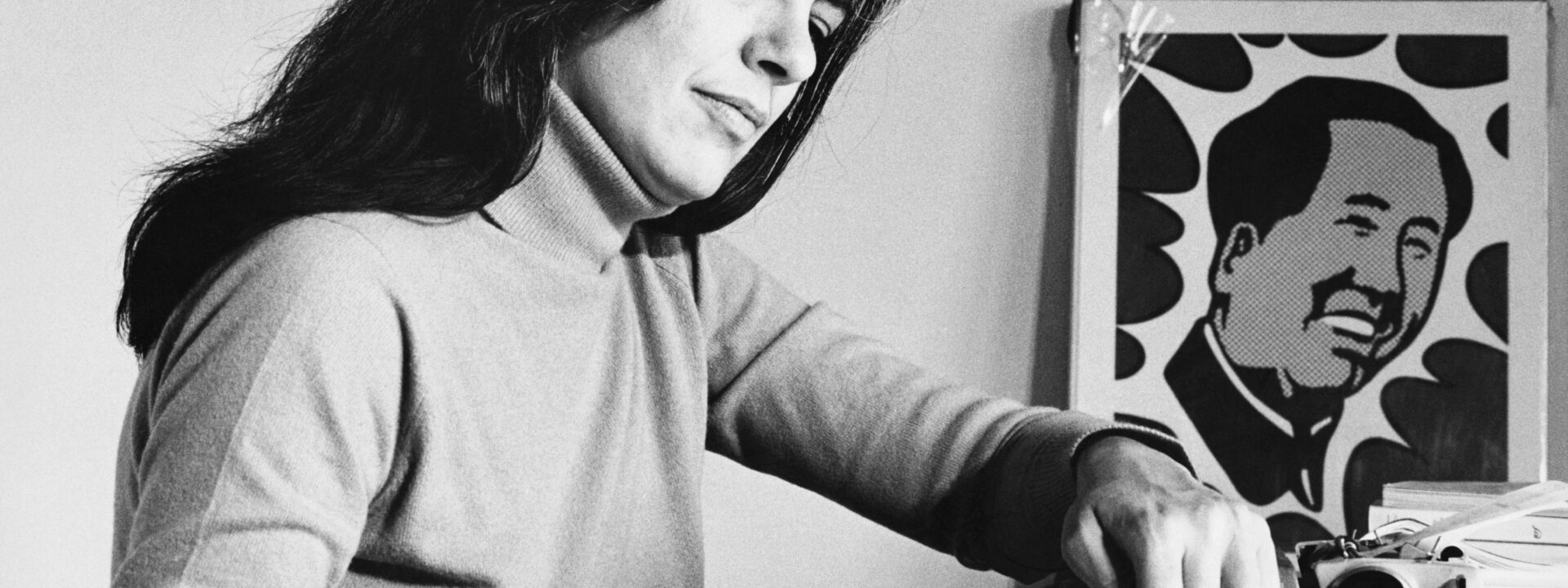

《苏珊·桑塔格谈电影创作心路》由苏珊·桑塔格撰写,最初发表于1974年7月号《Vogue》杂志。若想探索更多《Vogue》档案精选,请订阅我们的《怀旧通讯》。

拍摄电影既是殊荣,也是特权生活。它意味着无休止的细节关注、焦虑、冲突、束缚感、疲惫与片刻欢愉。时而对合作者涌起深切爱意,时而又感到被误解、失望甚至背叛。电影创作既要捕捉转瞬即逝的灵感,也要承担错失良机的自责。它是直觉与算计的混合,是战略统筹与白日梦的纠缠,是固执与优雅的共存,是虚张声势与孤注一掷的博弈。

众所周知,电影创作的风险远高于写作。当我告知友人完成文稿时,无人会关切询问“你满意吗?”或“达到预期了吗?”,但电影杀青后这些问题总接踵而至。这说明写作被视为从构思到落笔的线性过程,作者意图理应完整呈现于终稿——即便未能实现,作者本人或许都浑然不觉。而电影则被认为从导演构想到成片必然充满险阻与妥协,每部作品都是穿越重重障碍的幸存者。

此言不虚。写作需要洞察内心趣味,具备表达技巧,拥有伏案耕耘的耐心,还需判断力以识别改进空间,以及反复修改的毅力。写作是与心魔或打字机的私人角力,是孤独的意志修行。但电影创作仅靠意志远远不够。导演不仅要洞悉自我、世界与语言,更要应对演员、设备、天气、预算等失控变量。正如奥逊·威尔斯所言,导演本质是掌控意外之人。对我这样习惯写作独奏的人而言,走出书斋应对突发状况反而令人神清气爽。即便成片与初衷存在落差,也须感恩命运的馈赠与剥夺。聆听他人之声,接受现实挑战——这远比在打字机前靠意志轻松取胜更值得珍视。

当然,有剧本的故事片与无剧本的纪录片存在本质差异,但结果往往出人意料。在瑞典完成两部故事片(1969年《食人族二重奏》与1971年《卡尔兄弟》)后,我原以为以小型团队在阿以战争期间赴以色列拍摄的纪录片会削弱个人色彩。但今年春季剪辑完成、六月在纽约首映的这部彩色长片《应许之地》却成为我最具作者性的作品。其个人性并非源于出镜(我未现身)或旁白(并无画外音),而在于我与拍摄素材的深刻联结——这些非虚构素材完美呼应了我写作及其他电影中的主题。去年十月至十一月在以色列拍摄时捕捉的复杂现实,比我曾在瑞典编写并拍摄的两个剧本更精准地呈现了我长期关注的命题。

整个拍摄期间,战争的阴云营造出堂吉诃德式的氛围,每次挑战都如同冒险。从法国制片人摇摆的资金支持,到西奈沙漠拍摄时士兵警告的地雷威胁——万事皆成赌局。当询问地雷分布时,士兵称它们仅掩埋于沙下数英寸且肉眼难辨。我们仍坚持前行,为拍摄埃及第三军近景。虽最终素材被剪,但获得了珍贵镜头。肩扛沉重设备跋涉时,我们不像勇士倒像愚人,恰似《摩洛哥》结局中穿着高跟鞋追随加里·库珀穿越沙漠的玛琳·黛德丽。

历时五周、日均十五小时的艰苦拍摄中,每晚回到旅馆,在横跨这个狭小国度的租用巴士里辗转难眠时,我总在脑海中勾勒渐成雏形的影片。我的目标是打造一部如故事片般精心构筑——或曰“雕琢”——的真实纪录片。在虚构创作中,我可编写剧本、指导演员、掌控细节;而在此地,事件先于剧本发生。现实非我创造,我追逐现实,常在三脚架的重压下踉跄前行。但最终,影片捕捉到的正是我已然理解的现实,映现出我脑中的意象与韵律。沉浸于悲伤与万物哀愁,我将这种情绪注入《应许之地》。可悲的是,这不仅是我的主观感受,更是当下以色列的写照。

我不愿将非虚构影片简单称为“纪录片”,这称谓太过局限。它暗示影片仅是记录,但其潜力远不止于此。正如故事片对应小说与短篇,非虚构影片可借鉴多种文学范式:新闻体——电影作为报道;评论文——电影作为随笔。对《应许之地》而言,可能的参照包括诗歌、散文与哀歌。

故事片着力情节推进,非虚构影片则如布莱希特对史诗剧场的阐述,旨在呈现状态。依赖演员的剧场难以摆脱“行动”,但电影——尤其是非虚构作品——可突破此限。

在《应许之地》中,我力图呈现状态而非行动。这一立意并未削弱影片的具体性——恰恰相反,当部分焦点聚焦战争时,任何未揭示毁灭与死亡恐怖本质的战争描绘都是危险的谎言。本片既探索物理政治图景,亦剖析精神疆域:老人祈祷,夫妇市集购物,贝都因妇女在游牧营地追逐山羊,巴勒斯坦女学生在以色列巡逻队注视下走过加沙街道,战场未及掩埋的士兵遗体,停火后集体葬礼上悲恸哭泣的家属,特拉维夫城外军医院里,患弹震症的士兵笨拙地为配合的男护士包扎,重演着从燃烧坦克拖出已故战友并实施急救的痛苦时刻,旅馆房间中忧郁的四十岁以色列人沉思犹太历史命运的悖论,月球般荒凉沙漠中拔地而起的现代建筑。

为何选择这些瞬间而非其他?这是奥秘,是抉择,是冒险。在纪录片中,导演不事虚构,但取舍始终存在——拍什么,不拍什么。最终,你只能看见你具备眼光(与心灵)去看见的事物。面对现实不应卑躬屈膝,而应心怀敬畏。

面对友人询问,我答:“是的,我对影片满意。”“是的,它基本符合预期。”这并非全部真相。它实则超出了我的期望。幸运眷顾了我,意外馈赠降临。我“执掌导筒”。泪水滑落——我的,制片人的,剧组成员的。摄影机转动,纳格拉录音机工作。最终这九十分钟胶片,忠实于我在彼地的体验,亦忠实于我一直理解并仍在尝试表达的永恒命题。

《应许之地》未曾道尽中东冲突、十月战争、以色列当前情绪或战争记忆与生存的全部真相。但它所呈现的皆为真实。事实正是如此。诉说真相——即便只是局部——已是非凡殊荣,是责任,亦是馈赠。

常见问题解答

以下关于“档案精选:苏珊·桑塔格谈电影制作体验”的常见问题清单,旨在为各类读者提供清晰、简洁且有帮助的解答

基础通用问题

1 什么是“档案精选:苏珊·桑塔格谈电影制作体验”?

这是著名知识分子苏珊·桑塔格此前未发表或难以觅得的文章、访谈及笔记合集,重点聚焦她对电影创作的思考、挑战与个人反思

2 我熟知作为作家与评论家的桑塔格,她实际执导过哪些电影?

她曾执导四部电影:《食人族二重奏》《卡尔兄弟》《应许之地》及《没有向导的旅行》

3 为何像桑塔格这样的著名评论家会想要拍摄电影?

她将电影视为另一种强有力的智性与艺术表达形式,认为这是用文字无法完全捕捉的、通过视觉与感官探索思想的途径

4 她讨论的电影制作经验主要涉及哪些主题?

常见主题包括:将思想从文本转化为影像的挣扎、电影制作协作性背后常伴的挫败感、评论者与创作者身份的区别,以及电影影像的独特力量

深度进阶问题

5 她的评论家背景如何影响其导演手法?

批判性思维使其对电影形式与历史具有高度自觉,但她常提及从分析他人作品转向在片场生成并捍卫个人创作抉择时面临的挑战

6 桑塔格如何看待导演与剧组的关系?

她认为协作过程既不可或缺又困难重重,虽欣赏团队成员的专业技能,但当艺术构想遭遇现实阻力或解读分歧时,常需艰难妥协

7 她是否论述过欧美电影制作文化的差异?

是的,她常对比欧洲导演中心制的艺术追求与美国商业化产业体系,认为后者更难容纳智性电影创作

8 她特别强调了哪些电影制作的技术性或实操挑战?

她曾坦率谈及在...