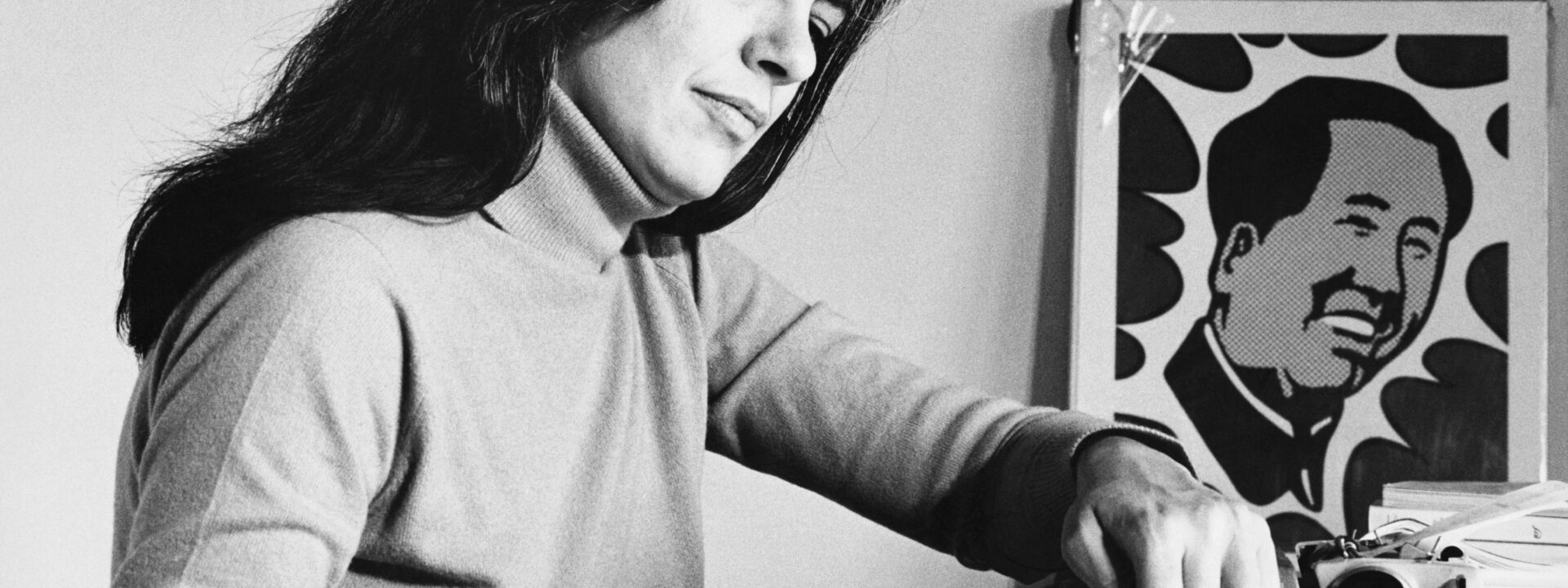

« Susan Sontag raconte ce qu'on ressent à faire un film », écrit par Susan Sontag, est paru pour la première fois dans le numéro de juillet 1974 de Vogue. Pour découvrir d'autres temps forts des archives de Vogue, abonnez-vous à notre newsletter Nostalgie ici.

Faire un film est à la fois un privilège et une vie de privilégié. Cela implique une attention sans fin aux détails, de l'anxiété, des conflits, un sentiment de confinement, de la fatigue et des moments de joie. Parfois, vous êtes submergé par l'affection pour vos collaborateurs, tandis qu'à d'autres moments, vous vous sentez incompris, déçu, voire trahi par eux. Le cinéma consiste à saisir l'inspiration au fur et à mesure, mais aussi à manquer des opportunités et à réaliser que c'est vous qui êtes à blâmer. C'est un mélange d'intuitions, de calculs mesquins, de leadership stratégique, de rêveries, d'entêtement, d'élégance, de bluff et de prises de risque.

Ce n'est un secret pour personne que le risque lié à la réalisation d'un film semble bien plus grand que celui de l'écriture. Quand j'annonce à des amis que j'ai terminé un écrit, personne ne me demande avec inquiétude : « En es-tu satisfaite ? » ou « Est-ce que cela s'est passé comme tu le voulais ? » Mais c'est exactement ce qu'on me demande après avoir fini un film. Cela suggère que l'écriture est perçue comme un processus direct de l'idée à l'exécution, où les intentions de l'auteur se reflètent clairement dans l'œuvre finale. Si ce n'est pas le cas, l'auteur pourrait même ne pas s'en rendre compte. Cependant, pour le film, tout le monde suppose que le parcours de la vision du réalisateur au produit fini est plein de dangers et de compromis inévitables, et que chaque film est un survivant d'un parcours du combattant difficile.

Ils n'ont pas tort. L'écriture exige de savoir ce qui est intéressant dans son esprit, d'avoir la compétence pour l'exprimer et la patience de rester assis à un bureau assez longtemps pour le coucher sur le papier. Elle demande aussi le jugement pour reconnaître quand cela pourrait être mieux et la persévérance pour réviser jusqu'à ce que ce soit le meilleur possible. L'écriture est une lutte privée entre vous et vos démons intérieurs, ou entre vous et votre machine à écrire—un acte de volonté solitaire. Mais la volonté seule ne suffit pas dans la réalisation de films. Diriger un film signifie non seulement avoir une perspicacité sur soi-même, le monde et le langage, mais aussi faire face à des éléments imprévisibles comme les acteurs, l'équipement, la météo et le budget, qui souvent échappent à tout contrôle. Les choses qui peuvent mal tourner le font souvent. Orson Welles n'avait pas tout à fait tort quand il disait qu'un réalisateur est quelqu'un qui supervise des accidents. Pour quelqu'un comme moi, habitué à la discipline solitaire de l'écriture, c'est un changement rafraîchissant de sortir et de confronter ces accidents, en essayant de les gérer. Malgré la déception quand le film final ne correspond pas à l'idée originale, il faut apprécier ce que la chance a donné autant que ce qu'elle a enlevé. C'est un soulagement d'entendre des voix autres que la mienne et d'être mis au défi par une réalité où, à la machine à écrire, j'aurais pu remporter des victoires faciles par la seule volonté.

Bien sûr, il y a une grande différence entre faire des films scénarisés avec des acteurs—des films de « fiction »—et plonger dans la réalité sans scénario pour un documentaire. Mais ce n'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Après avoir réalisé deux films de fiction en Suède (Duet for Cannibals en 1969 et Brother Carl en 1971), je pensais que mon documentaire tourné en Israël pendant la récente guerre arabo-israélienne avec une petite équipe serait moins personnel. Le résultat, un film en couleur de long métrage dont j'ai terminé le montage ce printemps et qui a été présenté en première à New York en juin, m'a surprise. Bien que ce soit un « documentaire », Promised Lands... « Promised Lands » est le film le plus personnel que j'ai créé. Il n'est pas personnel parce que j'y apparais—je n'y apparais pas—ou parce qu'il inclut une voix off, ce qu'il ne fait pas. Il est personnel plutôt à cause de ma connexion avec le matériel, que j'ai découvert plutôt qu'inventé, et de la façon dont il s'aligne parfaitement avec les thèmes de mes écrits et autres films. La réalité complexe que j'ai rencontrée en Israël pendant le tournage en octobre et novembre dernier a capturé mes intérêts de longue date plus efficacement que les deux scénarios que j'avais écrits et filmés en Suède.

Pendant tout le tournage, la menace constante ou la présence de la guerre a créé une atmosphère quichottesque où chaque défi semblait une aventure. Tout est devenu un risque, que ce soit l'incertitude du financement de mon producteur français dévoué ou le danger de blessure ou de mort, alors que les soldats nous avertissaient des mines terrestres pendant que nous filmions dans le désert du Sinaï.

Quand j'ai demandé à un soldat à propos des mines, il a dit qu'elles étaient enterrées à quelques centimètres sous le sable et invisibles. Nous avons poursuivi malgré tout, marchant pour avoir une vue plus rapprochée de la Troisième Armée égyptienne. Nous avons obtenu de superbes images, même un scoop, bien qu'il ait fini par être coupé. Portant notre équipement lourd, nous nous sentions plus stupides que courageux, comme Dietrich dans la scène finale de « Morocco », suivant Gary Cooper à travers le désert en talons hauts.

Le tournage a duré cinq semaines éprouvantes, souvent quinze heures par jour. Chaque nuit à l'hôtel, après avoir traversé le petit pays en minibus loué, je restais éveillée à prendre des notes sur le film qui prenait forme dans mon esprit. Mon but était de créer un documentaire véridique avec le même soin—ou artifice—qu'un film de fiction. Dans la fiction, je pouvais écrire un scénario, diriger des acteurs et contrôler chaque détail. Ici, les événements se déroulaient d'abord, et le scénario venait après. La réalité n'était pas quelque chose que j'inventais ; je la poursuivais, trébuchant souvent sous le poids d'un trépied. Pourtant, au final, le film a capturé la réalité que je comprenais déjà, reflétant les images et les rythmes dans ma tête. À l'écoute de la tristesse et de la douleur des choses, j'ai imprégné « Promised Lands » de cette émotion. Malheureusement, ce n'est pas seulement dans mon esprit ; c'est ce qu'Israël semble être à ce moment.

J'hésite à appeler les films non fictionnels des « documentaires » parce que le terme est trop limitant. Il implique que le film est simplement un document, mais il peut être bien plus. Tout comme les films de fiction sont parallèles aux romans et aux nouvelles, les films non fictionnels peuvent s'inspirer d'une gamme de modèles littéraires. Le journalisme en est un—le film comme reportage. Une écriture plus analytique en est un autre—le film comme essai. Pour « Promised Lands », les parallèles possibles incluent le poème, l'essai et la lamentation.

Les films de fiction avec des acteurs se concentrent sur le développement d'une intrigue, tandis que les films non fictionnels visent à représenter des conditions, comme Bertolt Brecht l'a décrit pour le théâtre épique. Le théâtre, dépendant des acteurs, lutte pour échapper à l'« action », mais les films, surtout non fictionnels, peuvent y parvenir.

Dans « Promised Lands », je visais à représenter une condition plutôt qu'une action. Avoir ce but ne rend pas le film moins concret. Au contraire, il doit l'être—surtout parce qu'une partie de mon focus est la guerre, et toute représentation de la guerre qui ne révèle pas l'horrible réalité de la destruction et de la mort est un mensonge dangereux. Ce film explore un paysage mental autant qu'un paysage physique et politique. Des personnes âgées prient. Des couples font des courses dans un marché. Une femme bédouine court après sa chèvre dans un camp nomade. Des écolières palestiniennes se promènent dans une rue de la bande de Gaza sous l'œil vigilant d'une patrouille israélienne. Des soldats gisent non enterrés sur le champ de bataille. Des familles en deuil pleurent lors d'un enterrement collectif tenu juste après le cessez-le-feu. Dans un hôpital militaire près de Tel Aviv, un soldat en état de choc traumatique essaie maladroitement de panser un infirmier coopératif, revivant les moments insupportables où il a traîné son camarade déjà mort de leur char en feu et a tenté de lui donner des soins médicaux. Dans une chambre d'hôtel, un Israélien mélancolique dans la quarantaine réfléchit aux paradoxes du destin historique juif. Des bâtiments modernes s'élèvent dans le désert austère, semblable à un paysage lunaire.

Pourquoi ces moments et pas d'autres ? C'est le mystère, le choix, le risque. Dans un documentaire, le réalisateur n'invente pas. Pourtant, des choix sont toujours faits—quoi filmer, quoi laisser de côté. Au final, vous voyez ce que vous avez les yeux (et le cœur) pour voir. Il ne faut pas aborder la réalité avec servilité, mais avec révérence.

À mes amis, j'ai dit : « Oui, je suis contente du film. » « Oui, c'est à peu près ce que j'espérais. » Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est mieux que ce que j'espérais. La chance était de mon côté ; des choses inattendues sont arrivées. J'ai « présidé ». Les larmes ont coulé—les miennes, celles du producteur, de l'équipe. Et la caméra a tourné, le Nagra a enregistré. Le film d'une heure et demie qui en résulte est fidèle à ce que j'ai vécu là-bas et à des choses que j'ai toujours sues et que j'essaie encore d'exprimer.

Promised Lands ne dit pas toute la vérité sur les conflits au Moyen-Orient, la guerre d'Octobre, l'humeur actuelle d'Israël, ou sur la guerre, la mémoire et la survie. Mais ce qu'il dit est vrai. C'était comme ça. Dire la vérité—même juste une partie—est déjà un privilège merveilleux, une responsabilité, un cadeau.

Foire Aux Questions

Bien sûr Voici une liste de FAQ sur « Des archives : Susan Sontag sur l'expérience de la réalisation de films » conçue pour être claire, concise et utile pour une gamme de lecteurs.

Questions Générales et Débutants

1. Qu'est-ce que « Des archives : Susan Sontag sur l'expérience de la réalisation de films » ?

C'est une collection d'écrits, d'interviews ou de notes précédemment non publiés ou difficiles à trouver de l'intellectuelle célébrée Susan Sontag, se concentrant spécifiquement sur ses réflexions, défis et réflexions personnelles concernant la réalisation de films.

2. Je connais Susan Sontag comme écrivaine et critique. Quels films a-t-elle réellement réalisés ?

Elle a réalisé quatre films : Duet for Cannibals, Brother Carl, Promised Lands et Unguided Tour.

3. Pourquoi une essayiste célèbre comme Sontag voudrait-elle faire des films ?

Elle voyait la réalisation de films comme une autre forme puissante d'expression intellectuelle et artistique, un moyen d'explorer des idées visuellement et sensoriellement qu'elle ne pouvait pas capturer entièrement avec des mots seuls.

4. Quels sont les principaux thèmes qu'elle aborde concernant son expérience de réalisation ?

Les thèmes communs incluent la lutte pour traduire les idées de la page à l'écran, la nature collaborative mais souvent frustrante de la production cinématographique, la différence entre être un critique et un créateur, et le pouvoir unique de l'image cinématographique.

Questions Approfondies et Avancées

5. Comment son background de critique a-t-il influencé son approche de la réalisation ?

Son œil critique l'a rendue très consciente de la forme et de l'histoire cinématographiques. Cependant, elle a souvent écrit sur le défi de passer de l'analyse du travail de quelqu'un d'autre à la génération et la défense de ses propres choix créatifs sur le plateau.

6. Quelle était la vision de Sontag sur la relation entre le réalisateur et l'équipe ?

Elle trouvait le processus collaboratif à la fois essentiel et difficile. Elle appréciait les compétences spécialisées de son équipe mais luttait parfois avec les compromis requis lorsque sa vision artistique rencontrait une résistance pratique ou interprétative.

7. A-t-elle écrit sur la différence entre les cultures cinématographiques européennes et américaines ?

Oui, elle contrastait souvent le cinéma européen, plus axé sur le réalisateur et artistiquement ambitieux qu'elle admirait, avec le système plus commercial et industriel en Amérique, qu'elle trouvait moins accueillant pour le cinéma intellectuel.

8. Quels défis techniques ou pratiques spécifiques de la réalisation de films a-t-elle soulignés ?

Elle a écrit avec franchise sur l'immense pression du