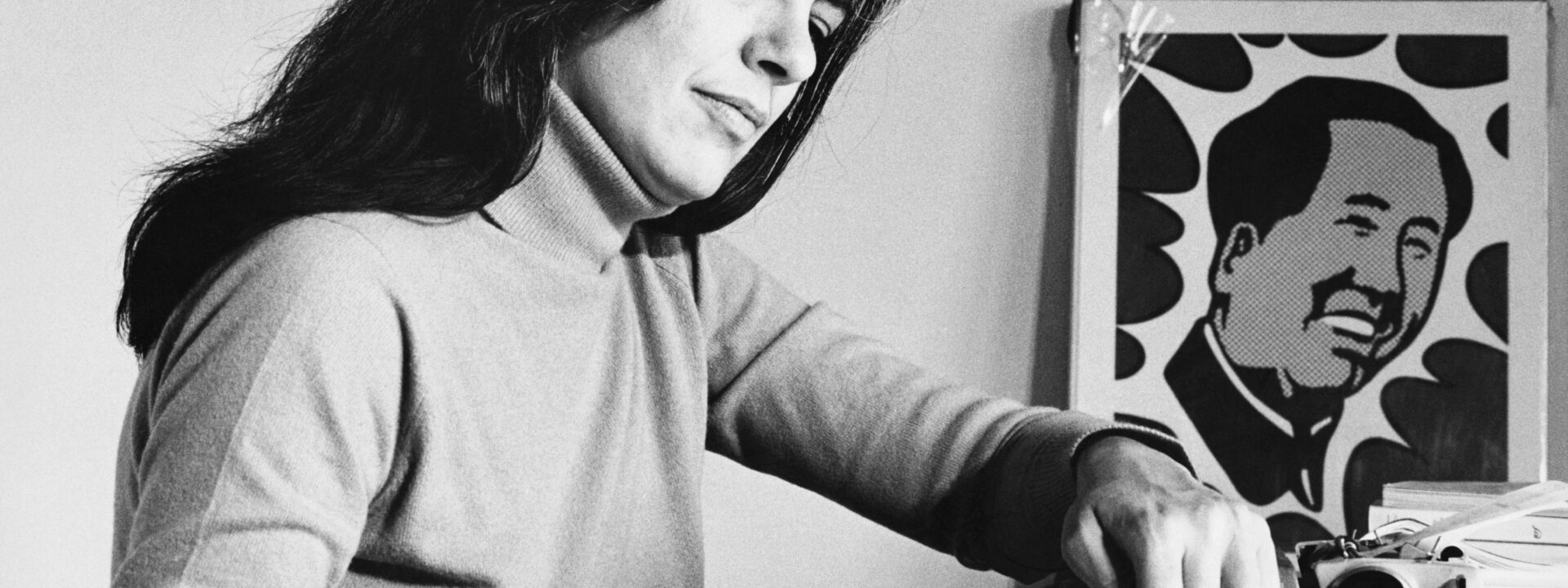

„Susan Sontag erzählt, wie es sich anfühlt, einen Film zu drehen“ von Susan Sontag erschien erstmals in der Juli-Ausgabe 1974 der Vogue. Um weitere Highlights aus dem Vogue-Archiv zu entdecken, abonnieren Sie hier unseren Nostalgie-Newsletter.

Einen Film zu machen ist sowohl ein Privileg als auch ein Leben voller Privilegien. Es erfordert unendliche Aufmerksamkeit für Details, Ängste, Konflikte, ein Gefühl der Eingeschränktheit, Erschöpfung und Momente der Freude. Manchmal überwältigt einen die Zuneigung zu den Mitwirkenden, während man sich zu anderen Zeiten von ihnen missverstanden, enttäuscht oder sogar verraten fühlt. Beim Filmemachen geht es darum, die Inspiration im Moment zu ergreifen, aber auch darum, Chancen zu verpassen und zu erkennen, dass man selbst die Schuld trägt. Es ist eine Mischung aus Bauchgefühl, kleinkarierten Berechnungen, strategischer Führung, Tagträumen, Sturheit, Eleganz, Bluffen und Risikobereitschaft.

Es ist kein Geheimnis, dass das Risiko bei der Filmherstellung viel größer erscheint als beim Schreiben. Wenn ich Freunden sage, dass ich einen Text fertiggestellt habe, fragt niemand besorgt: „Bist du zufrieden damit?“ oder „Ist es so geworden, wie du es wolltest?“ Doch genau das werde ich nach der Fertigstellung eines Films gefragt. Das deutet darauf hin, dass Schreiben als ein geradliniger Prozess von der Idee zur Ausführung betrachtet wird, bei dem die Absichten des Autors klar im Endergebnis widergespiegelt werden. Falls nicht, bemerkt es der Autor vielleicht nicht einmal. Beim Film jedoch geht jeder davon aus, dass der Weg von der Vision des Regisseurs zum fertigen Werk voller unvermeidlicher Gefahren und Kompromisse steckt und dass jeder Film ein Überlebender eines harten Hindernislaufs ist.

Sie liegen nicht falsch. Beim Schreiben muss man wissen, was im eigenen Kopf interessant ist, die Fähigkeit besitzen, es auszudrücken, und die Geduld aufbringen, lange genug am Schreibtisch zu sitzen, um es niederzuschreiben. Es erfordert auch das Urteilsvermögen zu erkennen, wann es besser sein könnte, und die Ausdauer, so lange zu überarbeiten, bis es das Bestmögliche ist. Schreiben ist ein privater Kampf zwischen einem und seinen inneren Dämonen oder zwischen einem und seiner Schreibmaschine – ein einsamer Akt des Willens. Doch Willenskraft allein reicht beim Filmemachen nicht aus. Bei der Regie eines Films geht es nicht nur darum, sich selbst, die Welt und die Sprache zu verstehen, sondern auch mit unberechenbaren Elementen wie Schauspielern, Ausrüstung, Wetter und Budget umzugehen, die oft außer Kontrolle geraten. Dinge, die schiefgehen können, gehen oft schief. Orson Welles lag nicht falsch, als er sagte, ein Regisseur sei jemand, der Unfälle überwacht. Für jemanden wie mich, der an die einsame Disziplin des Schreibens gewöhnt ist, ist es eine erfrischende Abwechslung, hinauszutreten und sich diesen Unfällen zu stellen und zu versuchen, sie zu bewältigen. Trotz der Enttäuschung, wenn der fertige Film nicht der ursprünglichen Idee entspricht, muss man schätzen, was das Glück einem gegeben hat, ebenso wie das, was es einem genommen hat. Es ist eine Erleichterung, andere Stimmen als die eigene zu hören und von einer Realität herausgefordert zu werden, in der man an der Schreibmaschine vielleicht mühelose Siege durch puren Willen errungen hätte.

Natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen der Herstellung von Drehbuchfilmen mit Schauspielern – „Fiktion“-Filmen – und dem Eintauchen in die Realität ohne Drehbuch für einen Dokumentarfilm. Doch es ist nicht immer das, was man erwarten würde. Nachdem ich zwei Fiktionfilme in Schweden gedreht hatte („Duett für Kannibalen“ 1969 und „Bruder Carl“ 1971), dachte ich, mein Dokumentarfilm, den ich im jüngsten arabisch-israelischen Krieg mit einem kleinen Team in Israel gedreht hatte, wäre weniger persönlich. Das Ergebnis, ein abendfüllender Farbfilm, den ich diesen Frühling fertiggeschnitten habe und der im Juni in New York uraufgeführt wurde, überraschte mich. Obwohl es ein „Dokumentarfilm“ ist, ist „Promised Lands“ der persönlichste Film, den ich je gemacht habe. Nicht, weil ich darin vorkomme – das tue ich nicht – oder weil er einen Voice-Over-Kommentar enthält, was er nicht tut. Stattdessen ist er persönlich aufgrund meiner Verbindung zum Material, das ich entdeckt rather than erfunden habe, und wie perfekt es mit Themen in meinen Schriften und anderen Filmen übereinstimmt. Die komplexe Realität, der ich in Israel während der Dreharbeiten im letzten Oktober und November begegnete, spiegelte meine langjährigen Interessen effektiver wider als die beiden Drehbücher, die ich in Schweden geschrieben und verfilmt hatte.

Während der gesamten Dreharbeiten schuf die ständige Bedrohung oder Präsenz des Krieges eine quijoteske Atmosphäre, in der jede Herausforderung wie ein Abenteuer erschien. Alles wurde zum Risiko, sei es die Unsicherheit der Finanzierung durch meinen engagierten französischen Produzenten oder die Gefahr von Verletzung oder Tod, als Soldaten uns vor Landminen warnten, während wir in der Sinai-Wüste filmten.

Als ich einen Soldaten nach den Minen fragte, sagte er, sie seien nur wenige Zentimeter unter dem Sand vergraben und unsichtbar. Wir machten trotzdem weiter und gingen zu Fuß, um einen näheren Blick auf die ägyptische Dritte Armee zu werfen. Wir bekamen großartiges Filmmaterial, sogar einen Exklusivbericht, der allerdings später herausgeschnitten wurde. Mit unserer schweren Ausrüstung fühlten wir uns eher töricht als mutig, wie Dietrich in der letzten Szene von „Marokko“, die Gary Cooper in Highheels durch die Wüste folgt.

Die Dreharbeiten dauerten fünf anstrengende Wochen, oft fünfzehn Stunden am Tag. Jede Nacht im Hotel, nachdem wir das kleine Land in unserem gemieteten Kleinbus durchkreuzt hatten, lag ich wach und machte mir Notizen über den Film, der in meinem Kopf Gestalt annahm. Mein Ziel war es, einen wahrheitsgetreuen Dokumentarfilm mit derselben Sorgfalt – oder Kunstfertigkeit – wie einen Fiktionfilm zu schaffen. In der Fiktion konnte ich ein Drehbuch schreiben, Schauspieler führen und jedes Detail kontrollieren. Hier entfalteten sich die Ereignisse zuerst, und das Drehbuch kam später. Die Realität war nichts, was ich erfand; ich jagte ihr nach, stolperte oft unter dem Gewicht eines Stativs. Doch am Ende fing der Film die Realität ein, die ich bereits verstand, und spiegelte die Bilder und Rhythmen in meinem Kopf wider. Auf Traurigkeit und den Kummer in den Dingen eingestimmt, habe ich „Promised Lands“ mit dieser Emotion durchdrungen. Traurigerweise ist das nicht nur in meinem Kopf; es scheint das zu sein, worum es in Israel in diesem Moment geht.

Ich zögere, Nonfiction-Filme „Dokumentarfilme“ zu nennen, weil der Begriff zu einschränkend ist. Er impliziert, der Film sei lediglich ein Dokument, aber er kann viel mehr sein. So wie Fiktionfilme Romanen und Kurzgeschichten entsprechen, können Nonfiction-Filme auf eine Reihe literarischer Modelle zurückgreifen. Journalismus ist eines – Film als Reportage. Analytischeres Schreiben ist ein anderes – Film als Essay. Für „Promised Lands“ kommen mögliche Parallelen wie das Gedicht, der Essay und die Klage in Frage.

Fiktionfilme mit Schauspielern konzentrieren sich auf die Entwicklung einer Handlung, während Nonfiction-Filme darauf abzielen, Zustände darzustellen, wie Bertolt Brecht es für das epische Theater beschrieb. Theater, das auf Schauspieler angewiesen ist, hat Schwierigkeiten, der „Handlung“ zu entkommen, aber Filme, besonders Nonfiction, können das erreichen.

In „Promised Lands“ wollte ich einen Zustand rather than eine Handlung darstellen. Diesen Zweck zu haben, macht den Film nicht weniger konkret. Im Gegenteil, er muss es sein – besonders weil ein Teil meines Fokus der Krieg ist, und jede Darstellung des Krieges, die die schreckliche Realität von Zerstörung und Tod nicht offenbart, ist eine gefährliche Lüge. Dieser Film erkundet eine mentale Landschaft ebenso wie eine physische und politische. Alte Menschen beten. Paare kaufen auf einem Markt ein. Eine Beduinenfrau jagt ihre Ziege in einem Nomadenlager. Palästinensische Schülerinnen schlendern eine Straße im Gazastreifen entlang, unter der wachsamen Aufsicht einer israelischen Patrouille. Soldaten liegen unbegraben auf dem Schlachtfeld. Trauernde Familien weinen bei einer Massenbestattung kurz nach dem Waffenstillstand. In einem Militärkrankenhaus außerhalb von Tel Aviv versucht ein kriegstraumatisierter Soldat unbeholfen, einen kooperativen männlichen Krankenpfleger zu verbinden, und durchlebt die unerträglichen Momente, als er seinen bereits toten Kameraden aus ihrem brennenden Panzer zog und versuchte, ihm medizinische Hilfe zu leisten. In einem Hotelzimmer reflektiert ein melancholischer Israeli in seinen Vierzigern über die Paradoxe der jüdischen historischen Bestimmung. Moderne Gebäude erheben sich in der kargen, mondähnlichen Wüste.

Warum diese Momente und nicht andere? Das ist das Geheimnis, die Wahl, das Risiko. In einem Dokumentarfilm erfindet der Regisseur nicht. Dennoch werden ständig Entscheidungen getroffen – was zu filmen ist, was auszulassen ist. Am Ende sieht man, was man die Augen (und das Herz) hat zu sehen. Der Realität sollte man nicht mit Unterwürfigkeit, sondern mit Ehrfurcht begegnen.

Zu meinen Freunden habe ich gesagt: „Ja, ich bin mit dem Film zufrieden.“ „Ja, er ist so geworden, wie ich es mir erhofft habe.“ Das ist nicht ganz wahr. Er ist besser geworden, als ich gehofft hatte. Das Glück war auf meiner Seite; unerwartete Dinge geschahen. Ich „präsidierte“. Tränen flossen – meine, die des Produzenten, die der Crew. Und die Kamera lief, der Nagra zeichnete auf. Der entstandene eineinhalbstündige Film ist treu dem, was ich dort erlebt habe, und Dingen, die ich immer gewusst habe und immer noch versuche auszudrücken.

„Promised Lands“ erzählt nicht jede Wahrheit über die Konflikte im Nahen Osten, den Oktoberkrieg, die aktuelle Stimmung in Israel oder über Krieg, Erinnerung und Überleben. Aber was es erzählt, ist wahr. So war es. Die Wahrheit zu sagen – selbst nur einen Teil davon – ist bereits ein wunderbares Privileg, eine Verantwortung, ein Geschenk.

Häufig gestellte Fragen

Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs zu „Aus dem Archiv: Susan Sontag über die Erfahrung des Filmemachens“, die klar, prägnant und hilfreich für verschiedene Leser gestaltet ist.

Allgemeine / Anfängerfragen

1. Was ist „Aus dem Archiv: Susan Sontag über die Erfahrung des Filmemachens“?

Es handelt sich um eine Sammlung von bisher unveröffentlichten oder schwer zugänglichen Schriften, Interviews oder Notizen der gefeierten Intellektuellen Susan Sontag, die sich speziell auf ihre Gedanken, Herausforderungen und persönlichen Reflexionen über das Filmemachen konzentrieren.

2. Ich kenne Susan Sontag als Schriftstellerin und Kritikerin. Welche Filme hat sie tatsächlich gedreht?

Sie führte Regie bei vier Filmen: „Duett für Kannibalen“, „Bruder Carl“, „Promised Lands“ und „Unguided Tour“.

3. Warum würde eine berühmte Essayistin wie Sontag Filme machen wollen?

Sie sah das Filmemachen als eine weitere kraftvolle Form des intellektuellen und künstlerischen Ausdrucks, eine Möglichkeit, Ideen visuell und sinnlich zu erkunden, die sie mit Worten allein nicht vollständig einfangen konnte.

4. Was sind die Hauptthemen, die sie über ihre Filmerfahrung diskutiert?

Häufige Themen sind der Kampf, Ideen von der Seite auf die Leinwand zu übertragen, die collaborative doch oft frustrierende Natur der Filmproduktion, der Unterschied zwischen Kritiker und Schöpfer zu sein und die einzigartige Kraft des filmischen Bildes.

Tiefgehende / Fortgeschrittene Fragen

5. Wie beeinflusste ihr Hintergrund als Kritikerin ihre Herangehensweise an die Regie?

Ihr kritisches Auge machte sie sich der filmischen Form und Geschichte stark bewusst. Allerdings schrieb sie oft über die Herausforderung, von der Analyse der Arbeit anderer zur Generierung und Verteidigung ihrer eigenen kreativen Entscheidungen am Set überzugehen.

6. Wie war Sontags Sicht auf das Verhältnis zwischen Regisseur und Crew?

Sie empfand den kollaborativen Prozess als sowohl essentiell als auch schwierig. Sie schätzte die spezialisierten Fähigkeiten ihrer Crew, kämpfte aber manchmal mit den Kompromissen, die erforderlich waren, wenn ihre künstlerische Vision auf praktischen oder interpretativen Widerstand traf.

7. Schrieb sie über den Unterschied zwischen europäischen und amerikanischen Filmkulturen?

Ja, sie kontrastierte oft den mehr regisseurgetriebenen, künstlerisch ambitionierten europäischen Film, den sie bewunderte, mit dem stärker kommerziellen und industrieorientierten System in Amerika, das sie als weniger gastfreundlich für intellektuelles Filmemachen empfand.

8. Welche spezifischen technischen oder praktischen Herausforderungen des Filmemachens hob sie hervor?

Sie schrieb offen über den immensen Druck der