밀라노 디자인 위크에서는 몇 가지 경험을 기대할 수 있다: 고급스러운 소파를 감상하고, 평소에는 공개되지 않는 아파트 안을 살짝 들여다보고, 네그로니를 지나치게 많이 마시는 것. 하지만 좀 더 예상치 못한 경험은? 아름답고 분위기 있는(그리고 매력적으로 낡은) 역사적인 도서관에서 모든 연령대의 현지인들이 벤치에 앉는 모습을 지켜보는 것. 그리고 모델 신디 브루나가 1957년에 출간된 덜 알려진 일본 소설—남편을 위해 첩을 찾아보라는 부탁을 받은 아내에 대한 이야기—을 읽어주는 것을 듣는 것. 브루나가 책을 덮고 옆에 앉은 작가들을 바라보며 토론을 시작하자, 방 안은 완전히 고요해졌다.

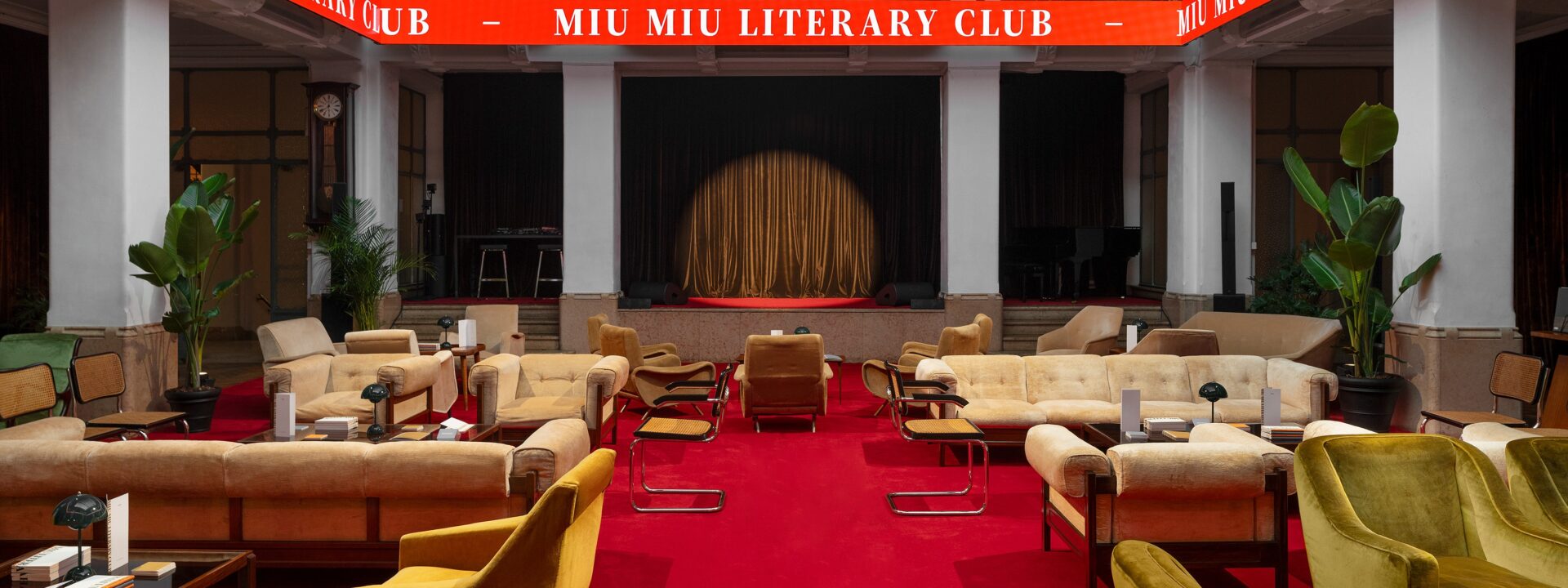

목요일 오후, 나는 바로 이런 현장에 있었다. 두 번째로 열린 미우미우 리터러리 클럽(Miu Miu Literary Club) 행사에서. 외국어 문화의 중심지인 Circolo Filologico Milanese에서 이틀간 진행된 이 행사는 도서관에서의 패널 토론으로 시작되어, 건물의 철제 계단과 목재 패널로 장식된 홀로 이어졌다. 결국 스타일리시한 관객들(미우미우 로고를 많이 볼 수 있었다)은 웅장한 중정에 모여 LED 디스플레이에 뜬 당일 연사들의 이름을 보며 스프리츠를 홀짝였다. 이후 이어진 공연—조이 크룩스(Joy Crookes)와 핍 밀렛(Pip Millett)의 음악, 제스 콜(Jess Cole)과 카이-이사이아 자말(Kai-Isiah Jamal)의 스포큰 워드—은 모두 언어로 여성성을 탐구하는 데 초점을 맞췄다. (솔직히, 주중에 열린 타이밍은 다행이었다—수일간 쇼룸을 오가며 바쁜 일정을 보낸 후, 앉아서 진정으로 생각을 자극하는 내용을 흡수할 수 있어 즐거웠다.)

이 행사의 기획자인 이탈리아 출신 작가 올가 캄포프레다(Olga Campofreda)와의 대화에서, 이는 미우치아 프라다(Miuccia Prada) 본인과의 긴밀한 협업이었음이 분명했다. 몇 년 전, 프라다는 캄포프레다가 2000년대 초반 이탈리아에서의 성장기와 학교에서 가르치는 남성 중심의 문학 정전에 대한 좌절감을 다룬 글을 읽고 그녀에게 연락을 했다. “프라다 여사님이 무언가를 부탁하시면 거절할 수 없죠,” 캄포프레다는 미소를 지으며 말했다. “꿈만 같았어요.”

꿈이었지만, 열정적인 노력을 통해 현실이 된 프로젝트다. 작년 행사 이후, 캄포프레다는 여성 작가들의 간과된 고전을 탐구하며 올해의 토론 주제를 고민했다. 그녀는 장편 목록을 작성한 후 프라다와 만나 선택을 다듬었다. “프라다 여사님은 교육, 연구, 비판적 사고의 중요성을 계속 강조하셨죠,” 캄포프레다는 설명했다. “그렇게 여성 교육이라는 주제가 떠올랐어요.”

주제가 정해진 후, 프라다의 강력한 의견이 반영된 책들이 선정되었다. “시몬 드 보부아르(Simone de Beauvoir)는 프라다 여사님이 적극 추천하신 초기 선택이었죠,” 캄포프레다는 말하며, 1954년에 쓰였지만 2020년에야 출간된 불가분리의 것들(The Inseparables)을 여성 우정에 대한 가차 없는 솔직함으로 강조했다. 두 번째 책인 엔치 후미코(Fumiko Enchi)의 기다리는 해(The Waiting Years) 역시 여성의 삶을 탐구하는 데 있어 대담함으로 눈에 띄었다. 이 작품은 여성의 성적 욕망을 직설적으로 다룬 점에서 두드러졌다. “후미코는 여성 교육의 독특한 형태—성교육—을 논한다는 점에서 매우 중요했어요,” 캄포프레다는 설명했다. “그녀는 여성의 욕망을 다루는 작가들의 선구자였고, 남성 시선(male gaze) 개념을 다룬 초기 작가 중 한 명이었죠. 이 개념은 학계에서 1970년대에야 정식으로 논의되기 시작했는데, 그녀는 정말 시대를 앞서갔어요.”

프라다 여사 역시 같은 의견을 밝혔다. “시몬 드 보부아르와 엔치 후미코는 소설을 통해 오늘날까지도 지속되는 고정관념에 도전했습니다,” 그녀는 행사 전 보그와의 인터뷰에서 말했다. “이러한 주제를 대화의 중심에 놓음으로써, 우리는 여성 교육에 대한 인식을 높이고자 합니다. 어떻게 젊은 여성들이 자기 결정권을 가질 수 있도록 가르칠까요? 어떻게 그들을 미래의 독립적인 여성으로 준비시킬 수 있을까요?”

드 보부아르의 소설에 대한 토론은 작가이자 큐레이터인 루 스토파드(Lou Stoppard)가 진행했고, 캄포프레다와 프라다는 전통적인 여성성 개념을 뒤집는 작품을 쓴 세 명의 작가를 초청했다: 이탈리아 소설가 베로니카 라이모(Veronica Raimo), 인도 출신 작가 기탄잘리 슈리(Geetanjali Shree), 파리에 거주하며 불가분리의 것들을 영어로 번역한 미국 작가 로렌 엘킨(Lauren Elkin).

세 작가 모두 이 책이 오늘날에도 여전히 관련성이 있다고 느꼈지만, 엘킨은 특히 강한 인상을 받았다. “어제 비행기에서 다시 읽었는데, 이번에는 다른 느낌이 들더군요,” 그녀는 말했다. “미국인으로서, 여성의 권리가 점점 위협받는 나라에서 자라나는 세 명의 조카들이 걱정됩니다. 여성성에 대한 경직된 전통적 시각이 다시 부상하고 있어요—이는 매우 교묘합니다. 소설에서 주인공의 가장 친한 친구 자자(Zaza)를 해치는 종교적, 사회적 억압이 내 나라에서도 벌어지고 있다는 걸 보는 건 정말 불편합니다.”

패션 브랜드의 후원이 있음에도, 엘킨은 미우미우 리터러리 클럽과 같은 행사를 긍정적인 힘으로 본다. 수십 년간 잊혀진 책을 번역한 지 4년 만에, 그녀는 이 책이 새로운 관심을 받는 것을 보며 기쁨을 느꼈다. “완전히 새로운 관객이 다른 환경과 나라에서 이 작품에 열정적으로 반응하는 걸 보는 건 정말 멋진 일이에요,” 그녀는 말했다. (캄포프레다가 언급했듯, 작년 클럽은 선정된 책 중 하나의 인기를 되살렸다—밀라노의 스타일리시한 관객들이 일주일 내내 책을 들고 다니는 모습이 분명히 도움이 됐을 것이다.)

한편, 엔치 후미코의 소설에 대한 토론—니콜라 디난(Nicola Dinan, 런던), 사라 망구소(Sarah Manguso, 로스앤젤레스), 네시 돌란(Naoise Dolan, 베를린, 더블린 출신)이 참여—에서는 각 작가가 주인공의 이야기에서 자신의 경험을 비춰보는 모습이 드러났다. 이는 의외였다, 주인공이 19세기 일본 관리의 아내로, 처음에는 남편을 위한 첩을 찾기 위해 기생집을 방문하다가 이후 수십 년간 의무적인 충성심으로 외로움과 분노를 감추는 인물이기 때문이다. (망구소는 농담으로, “개인적으로 나는 분노를 사랑해요—끝없이 공급되는 것 같아요.”)

캄포프레다에게 이 토론은 특히 이탈리아의 후진적인 성교육 논의와 맞닿아 있었다. 그녀는 직접적으로 이름을 언급하지 않았지만, 조르자 멜로니(Giorgia Meloni)의 이탈리아 형제당(Brothers of Italy)의 영향력이 컸다—이 정당은 학교에서 LGBTQ+ 주제를 삭제하려 했고, 심지어 넷플릭스가 이탈리아 거리에서 Sex Education의 포스터를 전시한 것에 항의하기도 했다.

“이 주제는 여전히 공공 및 정치적 담론에서 첨예한 논쟁거리입니다,” 캄포프레다는 말했다. “예를 들어, 많은 소년들이 포르노를 통해 처음 성에 대해 배운다는 걸 알고 있어요. 학교는 이를 막거나 남성, 여성, 모두에게 진정한 성의 의미를 가르치는 데 충분히 노력하지 않고 있습니다. 소녀들과 여성들은 성을 어떻게 이해할까요? 그들의 몸은? 쾌락과 욕망은? 여성에 의해, 여성을 위해 쓰인 문학은 이러한 질문에 답하는 데 도움을 줍니다.”

패널 진행자 카이-이사야 자말(Kai-Isaiah Jamal).

사진: T Space

니콜라 디난, 네시 돌란, 사라 망구소.

사진: T Space

미우미우 리터러리 클럽이 매력적인 이유는 지적인 깊이를 유지하면서도 재미를 포기하지 않았기 때문이다. 여성들이 소설과 현실에서 마주하는 터무니없는 도전들을 다룰 때면 대화는 종종 유머러스하게 흘러갔다.

자신의 소설 Lost on Me와 시몬 드 보부아르의 여성 신체에 대한 글 사이의 유사점에 대해 질문받은 라이모는 이 질문의 관련성을 인정하면서도 여성들이 종종 이런 질문을 받는다는 점을 지적했다. “남성들의 경우, 그냥 영혼, 지성에 대한 이야기인데…” 그녀는 잠시 멈춘 후 농담을 덧붙였다. “아마 남자들은 몸이 없나 봐요. 누가 알겠어요?”

다른 자리에서는, 돌란이 엔치 후미코의 작품을 논하며 주인공의 성장 과정과 자신의 경험을 연결지으며 말했다. “내 성교육은 결국 하지 마라는 것이 전부였어요.”

생각을 자극하고, 영리하지만 결코 지나치게 진지하지 않았던가? 그것이 바로 미우미우의 본질이었다.