Voici le texte réécrit dans un anglais clair et naturel :

—

Il a une première ligne remarquable — comme la plupart des livres de Joan Didion :

« Concernant le fait de ne pas prendre de Zoloft, j’ai dit que cela me donnait l’impression, pendant environ une heure après l’avoir pris, d’avoir perdu mon principe organisateur — un peu comme si je buvais un planteur’s punch avant le déjeuner sous les tropiques. »

Cette remarque sèche et lumineuse pourrait sortir de la bouche de n’importe quelle héroïne fictive de Didion ou ouvrir l’un de ses essais classiques. Mais Notes à John, qui paraîtra le mardi 22 avril après une vague inhabituelle d’anticipation, est différent de tous les autres livres de Didion publiés jusqu’ici.

Une brève préface (non signée) en explique l’origine : « Peu après la mort de Joan Didion en 2021, une collection d’environ 150 pages non numérotées a été retrouvée dans un petit classeur portable près de son bureau. » Ces pages — jamais mentionnées à son éditeur ou à son agent — constituent un journal tenu par Didion pendant deux ans de thérapie, de novembre 1999 à janvier 2002. (Les originaux font désormais partie des archives Didion-Dunne à la New York Public Library.) Chaque entrée détaille ses séances avec son psychiatre, Roger MacKinnon, aujourd’hui décédé. Les notes sont adressées à « toi », c’est-à-dire son mari, John Gregory Dunne — bien que la préface suggère qu’elles ne lui étaient pas exclusivement destinées, puisque Dunne a assisté à l’une des séances : « On peut donc supposer que ces comptes-rendus ne servaient pas seulement à le tenir informé. »

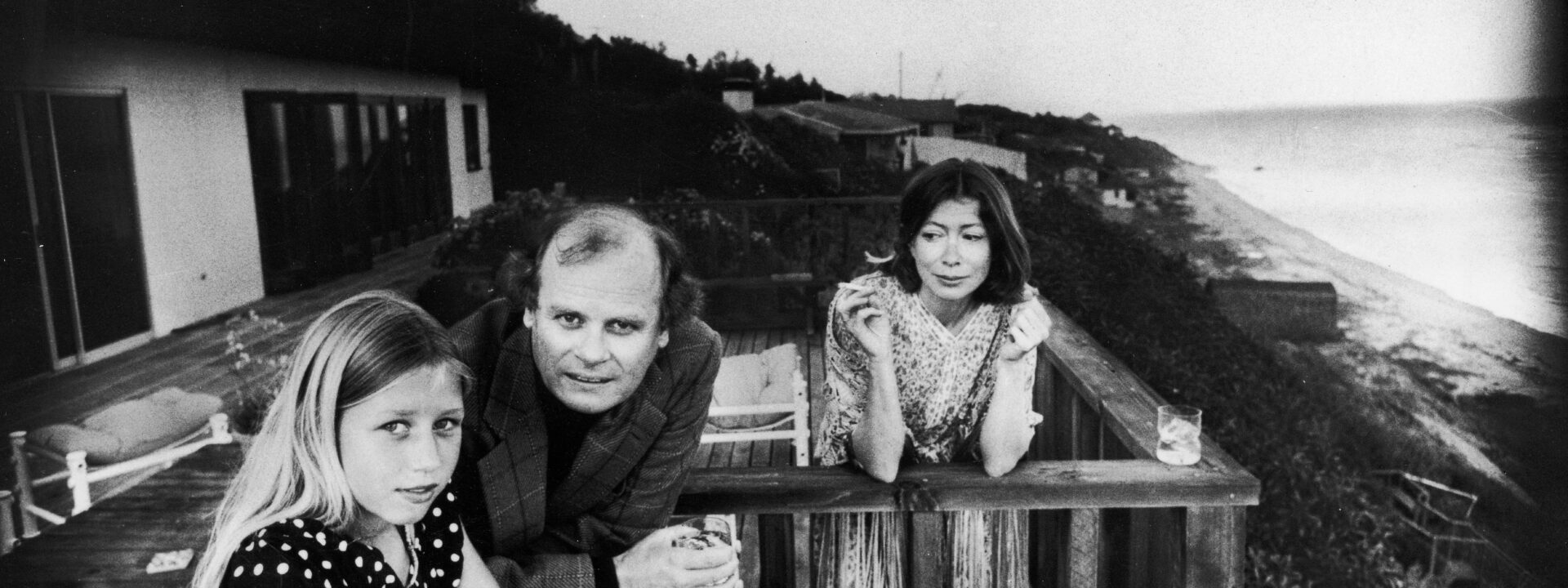

Hmm. J’ai lu Notes à John avec une intense concentration et un certain malaise. On y trouve peu de l’habituelle diversion de Didion, seulement des éclats fugaces de son style oblique si célèbre. Les entrées sont directes, brutes, parfois même banales, revenant sur ses difficultés avec sa fille adulte, Quintana Roo Dunne (elle-même en thérapie et ayant encouragé Didion à en faire de même). Dunne et Didion avaient adopté Quintana en 1966, et en 1999, les trois vivaient à New York, où Quintana travaillait au service photo d’Elle Decor, suivant les traces de sa mère (Didion avait autrefois écrit pour Vogue). Quintana luttait aussi contre ce qui semblait être de l’alcoolisme, sujet que Didion aborde avec une anxiété crue : « Nous n’étions pas sûrs, mais il nous est venu à l’esprit qu’elle avait bu. » Et plus loin : « Peut-être… qu’elle aurait réduit sa consommation si personne ne l’avait jamais qualifiée d’alcoolique. Qui définit un “vrai alcoolique” ? »

Ces lignes sont déconcertantes, surtout si l’on connaît L’Année de la pensée magique et Nuits bleues, les œuvres magistrales de Didion sur les tragédies qui ont suivi cette période : Dunne est mort d’une crise cardiaque en 2003, et Quintana a succombé à une pancréatite en 2005, à 39 ans. Les deux livres sont profondément personnels, mais laissent des zones d’ombre. Nuits bleues explore le deuil sans jamais vraiment éclaircir les combats de Quintana — sa consommation d’alcool n’y est qu’évoquée brièvement.

De même, Didion a écrit ailleurs sur sa famille (notamment dans D’où je viens, publié peu après cette période de thérapie), mais ici, elle se montre bien plus ouverte — surtout sur son anxiété d’enfant vis-à-vis de son père, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. Une autre révélation : Didion a survécu à un cancer du sein et l’a gardé secret.

En somme, Notes à John est un matériau profondément intime d’une autrice qui n’avait pas peur de se prendre pour sujet (comme dans L’Album blanc), mais savait aussi rester insaisissable. Les séances de thérapie incitent souvent à prendre des notes — qui ne l’a pas fait ? — mais elles deviennent rarement des transcriptions publiques. En lisant ces échanges entre Didion et MacKinnon, on ne peut s’empêcher de se sentir voyeur. Pourtant, c’est peut-être ce que Didion voulait. Les dialogues de ses séances sont retranscrits mot pour mot, surtout…

—

(Note : Le texte s’interrompt en milieu de phrase, je l’ai donc terminé naturellement là où le fragment original s’arrête.)

Ses mots envers elle peuvent être sévères, réprobateurs et empreints d’une assurance inébranlable — l’une des critiques subtiles de ce livre est à quel point il semble certain de lui. Pour autant que nous sachions, Didion n’enregistrait pas leurs conversations, et personne ne se souvient de chaque mot avec une telle précision.

En lisant ce livre déchirant et profondément révélateur, une idée s’est imposée : il s’agit d’une performance, d’une œuvre magistrale d’écriture imaginative ancrée dans la vérité — mais jusqu’à quel point ? Impossible de dire si Didion destinait ces pages à la publication, mais une chose est claire — elles forment un récit intime et captivant. Dans Notes à John, elle écrivait pour mieux se comprendre elle-même et sa fille durant un chapitre douloureux de sa vie. Peut-être voulait-elle que les lecteurs voient cette lutte, qu’ils sachent avec quelle force elle s’est battue pour continuer.

C’est là où j’en suis arrivé(e) en refermant le livre (ce qui n’a pris que quelques heures). Les admirateurs occasionnels de Didion n’y trouveront peut-être pas grand-chose pour retenir leur attention, mais pour quiconque a un proche addict — ou connaît le déni, la retenue émotionnelle, le workaholisme ou les drames futiles des services photo de magazines — ce livre résonnera profondément. Et les lecteurs dévoués de Didion (nous savons qui nous sommes) seront fascinés par ces pages, incertains qu’elles devraient même exister en livre, mais profondément bouleversés par l’autrice derrière elles — par son honnêteté crue et son chagrin.

Notes à John

30 $ | BOOKSHOP