Pour les admirateurs de John Singer Sargent, les amoureux de l’Âge doré et les historiens de la mode, l’histoire des débuts scandaleux de *Madame X* au Salon de Paris de 1884 est légendaire. Lorsque l’artiste de 28 ans a immortalisé la beauté frappante de Madame Pierre Gautreau — une autre Américaine à Paris —, il l’a peinte telle qu’elle était : de sa coiffure auburn et son nez distinctif à sa peau lavande pâle et sa robe noire moulante, dont la bretelle ornée de bijoux glissait de son épaule.

Mais le tableau a provoqué un tollé, les critiques attaquant à la fois le portrait et la réputation déjà controversée de Gautreau. Bien que Sargent ait ensuite repeint la bretelle pour qu’elle repose correctement sur son épaule, le mal était fait.

Après avoir conservé le tableau pendant plus de 30 ans, Sargent — qui s’était finalement installé à Londres — a vendu *Madame X* au Metropolitan Museum of Art de New York en 1915, où il reste une attraction phare. « C’est un portrait qui captive les gens — ils sont toujours attirés par lui et veulent en savoir plus sur elle », explique Stephanie L. Herdrich, conservatrice de la peinture et du dessin américains au Met. Au fil des ans, Herdrich est devenue une experte de Sargent, se qualifiant en plaisantant de « gardienne, compagne de voyage et attachée de presse » de *Madame X*.

« Même si les gens pensent connaître l’histoire du tableau », ajoute-t-elle, « je sentais qu’il y avait plus à dire. »

À l’origine, Herdrich envisageait une exposition centrée uniquement sur *Madame X*, visant à présenter un récit plus profond et nuancé de sa création et de son impact. Mais en six ans, l’idée a évolué vers *Sargent et Paris*, une vaste rétrospective de la décennie déterminante de l’artiste dans la capitale française, culminant avec son chef-d’œuvre de 1884. Présentée du 27 avril au 3 août au Met, l’exposition a été organisée avec le musée d’Orsay à Paris, où elle voyagera plus tard cette année. (Coïncidant avec le 100e anniversaire de la mort de Sargent, elle marque la première grande exposition française de son œuvre et le premier retour de *Madame X* en France depuis plus de 40 ans.)

« En réfléchissant à une exposition adaptée aux deux institutions, les débuts parisiens de Sargent — une période charnière pour lui — ont semblé parfaits », explique Herdrich. Elle note que le musée d’Orsay possède des œuvres remarquables de Sargent comme *La Carmencita* (1892), l’un des premiers tableaux d’un artiste américain acheté par l’État français et le premier portrait de Sargent à entrer dans une collection publique. « Sargent est bien moins connu en France qu’en Amérique », ajoute-t-elle, « c’est donc aussi l’occasion de le faire découvrir à de nouveaux publics. »

Même les admirateurs de longue date de Sargent y trouveront des surprises : l’exposition présente environ 100 œuvres, dont certaines de ses pièces les plus célèbres issues de collections du monde entier. « Beaucoup comptent parmi les œuvres les plus précieuses des prêteurs », a déclaré Max Hollein, directeur du Met, lors d’une avant-première.

Le parcours commence avec les premiers portraits et natures mortes de Sargent, réalisés lorsqu’il était un étudiant en art de 18 ans à Paris. John Singer Sargent est né à Florence en 1856. L’exposition met en lumière ses influences artistiques, des maîtres anciens comme Velázquez et Frans Hals à ses contemporains tels que Monet, Rodin et Helleu. Les salles suivantes présentent ses paysages et œuvres architecturales inspirés de ses voyages en Italie, Espagne et Maroc, ainsi que ses portraits de Parisiennes qui ont redéfini l’art du portrait moderne.

Une pièce notable est *Londres dans les jardins du Luxembourg* (1879), une peinture à l’huile aujourd’hui au Philadelphia Museum of Art.

« Les gens pourraient être surpris par la prolifération et l’audace de Sargent dans les années 1870 et 1880 », souligne Herdrich. « Si ses somptueux portraits des années 1890 sont célèbres, ses premières œuvres sont encore plus audacieuses — il expérimentait et affinait son style. »

L’audace de Sargent est surtout visible dans *Madame X*. « C’était un projet ambitieux », explique Herdrich. « Il a recherché Madame Gautreau, fasciné par son profil saisissant et son teint poudré, et a créé de nombreuses esquisses préparatoires pour capturer sa beauté unique. »

Bien qu’exposée anonymement au Salon sous le titre *Madame ***, la modèle fut rapidement reconnue. Certains critiques ont trouvé le portrait peu flatteur, tandis que d’autres en voulaient à Gautreau elle-même — une mondaine née en Louisiane qui avait gravi les échelons de la haute société parisienne.

« Elle était célèbre pour sa beauté, mais toujours perçue comme une étrangère », note Herdrich. Beaucoup désapprouvaient la fortune de sa famille, bâtie sur des plantations exploitées par des esclaves. Des recherches ont aussi révélé sa proximité avec les élites politiques françaises, alimentant le ressentiment. Un journaliste s’est même plaint que des Américains comme Sargent et Gautreau volaient les lauriers et l’attention de la France.

Si le décolleté provocant et la bretelle tombée du tableau ont scandalisé, ce même Salon présentait d’autres œuvres osées — souvent excusées comme allégoriques. Pour souligner ce double standard, l’exposition inclut des reproductions d’autres œuvres de l’époque, ainsi que des caricatures satiriques et des critiques.

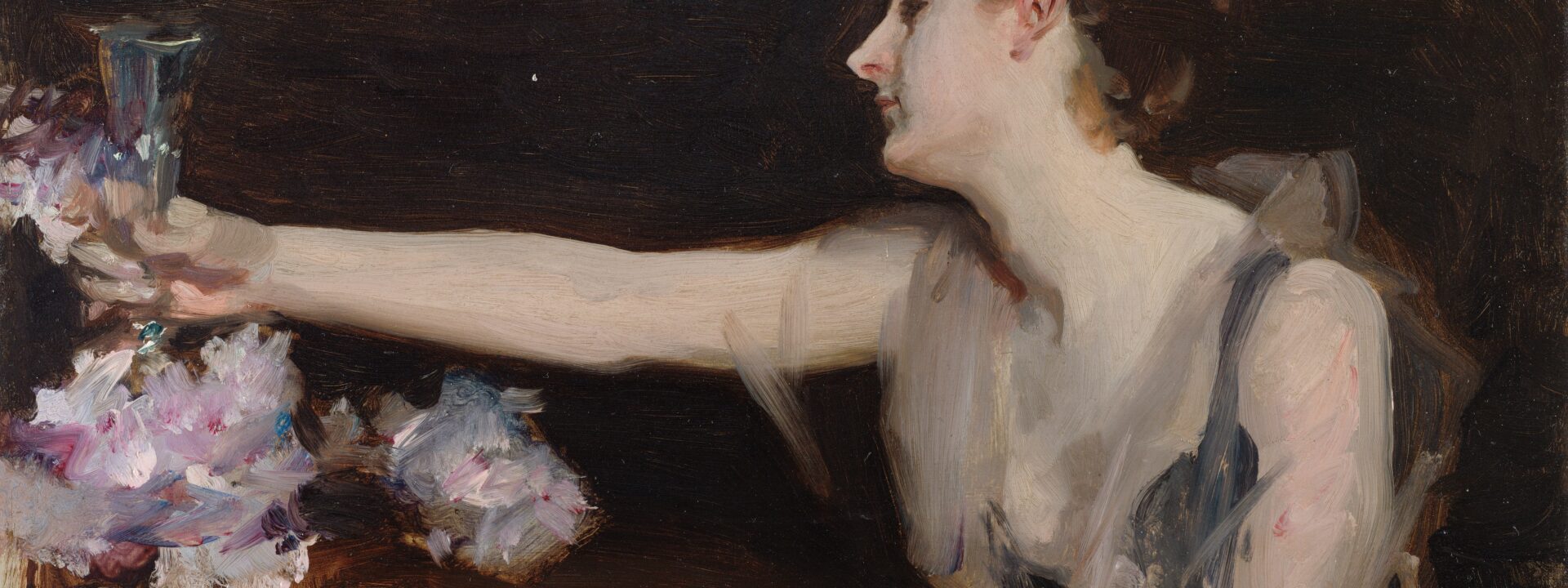

Est également exposé *Madame Gautreau portant un toast* (1882–1883), une esquisse à l’huile conservée au Isabella Stewart Gardner Museum.

— David Mathews

*Pozzi chez lui, 1881.* Huile sur toile. The Armand Hammer Collection, don de la Armand Hammer Foundation. Hammer Museum, Los Angeles.

Même après la mort de Gautreau, les rumeurs ont persisté. Dans les années 1950, un spécialiste de Sargent a affirmé que la mondaine américaine, mariée à un banquier français, avait eu une liaison avec son gynécologue, Samuel-Jean Pozzi — le sujet du célèbre portrait de Sargent en manteau cramoisi (également présent dans *Sargent et Paris*).

« C’est une rumeur que je tiens vraiment à démystifier », déclare Herdrich. « Les deux portraits sont superbes et pleins de sensualité, mais il n’y a aucune preuve solide de cette liaison. En entretenant cette rumeur — souvent en exposant les deux portraits côte à côte — nous risquons d’entacher la réputation de Madame Gautreau. Cela nuit aussi à l’héritage de Pozzi en tant que chirurgien pionnier. »

Lorsque *Madame X* a été peint, la modèle y voyait un chef-d’œuvre. « Elle y croyait pleinement », explique Herdrich. « Mais elle et Sargent ont sous-estimé la réaction de la société. » Dans une lettre au directeur du Met lors de la vente du tableau, Sargent a qualifié *Madame X* de « ce que j’ai fait de mieux ».

Bien que sa renommée ait grandi malgré la controverse, Herdrich note qu’après *Madame X*, Sargent est devenu « plus prudent pour satisfaire ses mécènes ». Cela rend ses premières œuvres parmi ses plus audacieuses et expressives. « L’art de Sargent nous semble familier aujourd’hui, mais à l’époque, il repoussait vraiment les limites du portrait. »