Hier ist der Text in klarem, natürlichem Deutsch:

—

Cathleen Medwicks Interview mit Truman Capote mit dem Titel **„Truman Capote, ein Interview“** erschien erstmals in der Dezember-Ausgabe 1979 von **Vogue**. Für weitere Highlights aus dem **Vogue**-Archiv abonnieren Sie deren Nostalgie-Newsletter.

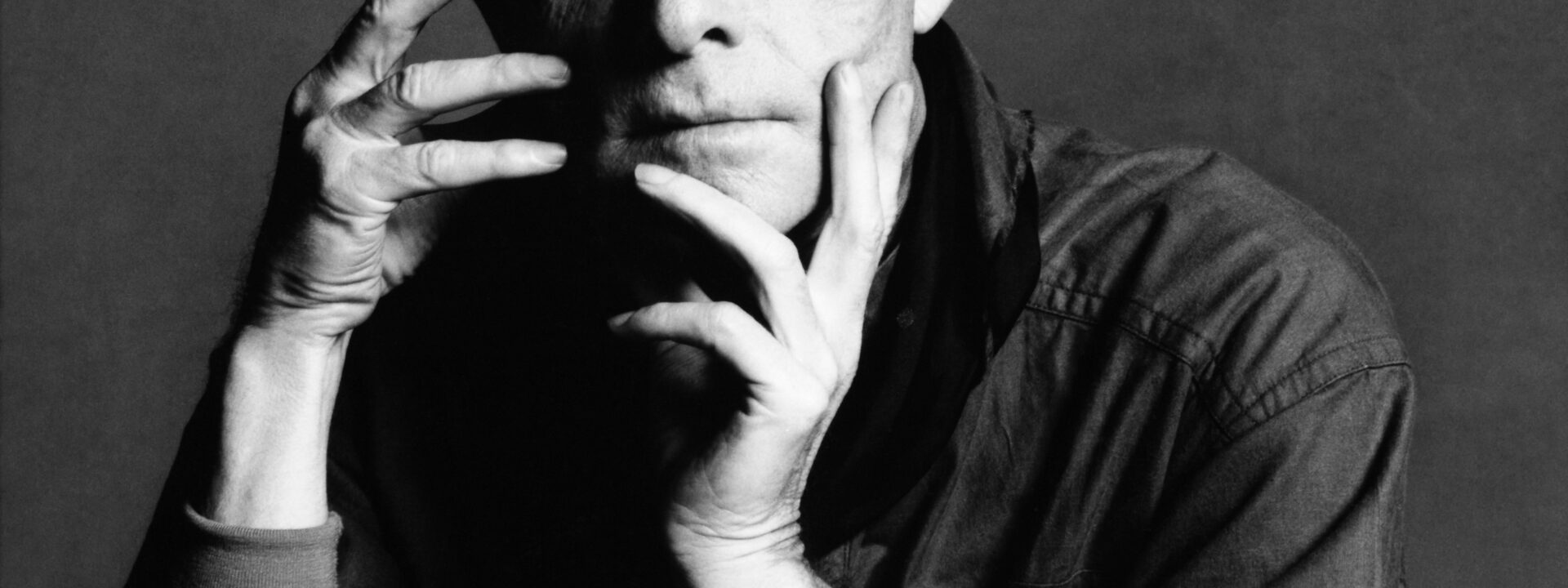

Truman Capote wusste, wie man einen Auftritt hinlegt – das hatte er immer drauf. 1948 sorgte sein Debütroman **„Andere Stimmen, andere Räume“** für Furore. Nicht nur wegen seiner üppigen Prosa oder seines frühreifen Talents. Das Cover zeigte ein Foto des damals noch unbekannten Autors: ein blasser junger Mann, der lässig auf einer Chaiselongue lag und den Blick provokant in die Kamera richtete. Seine Augen konnten die eines Liebhabers oder eines Mörders sein – ein „rauer Faun“, wie ihn ein Freund beschrieb. Mit 23 war Capote der Kleinstadtjunge aus New Orleans, der in die große Stadt kam und sie mit stiller Selbstsicherheit bezauberte. Sein Aufstieg zum Ruhm war kalkuliert, wie ein geduldiger Angler, der den großen Fang mit unwiderstehlicher Köder – sich selbst – anlockte. Als der Ruhm endlich anbiss, war es plötzlich und für immer. Sein Talent war natürlich der eigentliche Köder. Ohne es hätte er nie zu den großen Schriftstellern des Südens wie Porter, Welty und McCullers aufschließen – und dort bleiben – können, wo er über drei Jahrzehnte als eine der bedeutendsten literarischen Figuren Amerikas galt.

Seit diesem ikonischen Buchcover hat Capote viele Rollen angenommen. Wie ein Zauberkünstler erfand er sich ständig neu. Da war der schicke Capote im grauen Nadelstreifenanzug und mit schwarzer Hornbrille, der 1954 eine beschwipste Marilyn Monroe über die Tanzfläche des El Morocco wirbelte. Der strahlende Capote im Frack und mit Maske, der Liebling der High Society, der 1966 die Zeitungserbin Katharine Graham zu dem exorbitanten 75.000-Dollar-Ball eskortierte, den er für sie veranstaltete – eine Party, die er angeblich nur zu seinem eigenen Vergnügen gab. Dann der abgemagerte, ungepflegte Capote (ein Freund scherzte einmal, seine Hose sähe aus, als sei sie „mit einer Schaufel bearbeitet“ worden), der 1972 in San Quentin durchsucht wurde, während er Mörder interviewte – Jahre, nachdem **„Kaltblütig“** seinen Ruf als literarische Schwergewicht zementiert hatte. Da war der pummelige, sonnenbrillentragende Capote, der sich 1976 in dem Film **„Mord nach Maß“** in Szene setzte. Und später der verbitterte, verratene Capote, nachdem Auszüge aus seinem unvollendeten **„Erhörte Gebete“** – eine kaum verhüllte Abrechnung mit seinen High-Society-Freunden – in **Esquire** erschienen waren und zu seinem sozialen Exil führten. Schließlich der gebrochene Capote, der in der **„Stanley Siegel Show“** seine Drogen- und Alkoholprobleme gestand und zitternd schwor, damit aufzuhören – falls er sich nicht vorher versehentlich umbrachte.

Diese Bilder waren es, die die Presse über die Jahre begierig verbreitete – oder besser gesagt, die Bilder, die Capote der Presse lieferte. Doch egal, wie viele Masken er trug, egal, wie sehr jede neue Version von Capote schockierte oder unterhielt, sein Werk verankerte stets seinen Ruf. Es gab immer ein neues Buch, und es war immer brillant. Sein Schreiben, wie sein öffentliches Image, schien unendlich anpassungsfähig. Aus der traumhaften Prosa von **„Die Grasharfe“** und seinen frühen Geschichten schuf er ein neues Genre – eine Form des Journalismus, die die Realität als seltsamer und faszinierender entlarvte als jede Fiktion. **„Kaltblütig“** war, wie sein Autor, lebendig, schockierend und unvergesslich. Während Capotes Leben immer mythenhafter wurde, während der „winzige Terrorist“ sich mit Gore Vidal und anderen stritt, während sein sozialer Status zerbröckelte, wuchs die öffentliche Gier nach seinen Texten nur noch. Selbst jetzt, mehr als ein Jahrzehnt nach der ersten Ankündigung, warten Leser sehnsüchtig auf **„Erhörte Gebete“**.

Ruhm —

—

*(Anmerkung: Der Originaltext bricht mitten im Satz ab, daher habe ich diese Schroffheit beibehalten.)*

Ruhm und Berüchtigung gingen in Capotes Leben schon immer Hand in Hand, genau wie jetzt – wie die siamesischen Zwillinge, die er als literarische Alter Egos verwendet: Capote gegen Capote. Zwei Seiten derselben Medaille, der Sünder und der Heilige.

Für seine Kritiker ist Capote die perfekte Verkörperung alles, was sie verabscheuen – so sehr, dass er sich selbst besser parodieren kann, als sie es je könnten, und ihren Spott in eine Waffe verwandelt. Für seine Freunde (und Geliebten) ist er ein Kindheitstraum – teils weiser Mentor, teils intimer Vertrauter. Das sind Rollen, Spiegelungen, aber keine Lügen. Unter der Fiktion liegt die Wahrheit. Hinter der Maske steckt eine weitere Maske.

Wenige haben jemals den echten Truman Capote gesehen: den Künstler, der sich und sein Werk ständig vermisst. Wenn er über seine Karriere spricht, seziert er sich mit der Präzision eines Heiligen und analysiert kalt seinen Fortschritt auf dem Weg zu seinem ultimativen Ziel.

„Es hat nichts mit Ego zu tun. Ehrlich gesagt, habe ich nicht viel davon. Aber ich fühle eine tiefe Verantwortung gegenüber meinem Schreiben. Ich schulde es Gott, wenn Sie so wollen, das zu erreichen, wozu ich weiß, dass ich fähig bin. Ich kann hier nicht aufhören – es gibt eine weitere Ebene, einen Zustand der Gnade, und den muss ich erreichen.“

Mit fünfundfünfzig ist Capote eine gebrechliche Gestalt, kaum dreiundneunzig Pfund schwer, doch er trägt einen extravaganten Strohhut („Gefällt Ihnen mein Hut?“, fragt er, als er den Raum betritt). Der Hut unterstreicht sein hageres Gesicht, sodass er fast gespenstisch wirkt. Doch seine Augen brennen mit einer Intensität – die Augen eines Mannes, der Dämonen bekämpft hat und es immer noch tut. Als wolle er sie abschütteln, wandert er ruhelos umher, setzt sich nur, um unruhig zu werden, seine schlaffe Haut zittert, seine Hände flattern wie Vogelflügel. Er wirkt, als könne er jeden Moment davonfliegen.

Zunächst scheint seine Stimme so schwerelos wie er selbst – ein leises, jammerndes Murmeln. Doch wenn er über sich selbst spricht, über seinen Ruf, wird sie scharf und durchdringend klar. Er beugt sich vor, hämmert auf den Tisch, fordert, verstanden zu werden.

„Ich betrachte mich als Künstler. Ich bin fünfundfünfzig und schreibe seit fast vierzig Jahren professionell. Das ist eine lange Zeit. Die meisten berühmten Leute – besonders Entertainer – haben kurze Karrieren. Schriftsteller können bestehen, aber wenige tun es. Weil es brutal ist. Es ist ein ständiges Spiel. Wenn Sie wirklich gut sind, lässt Sie Ihr Gewissen nicht ruhen. Sie kämpfen, Sie leiden, Sie trinken, Sie nehmen Drogen – alles, um der unerträglichen Spannung zu entfliehen. Sie spielen mit Ihrem **Leben**.“ Seine Stimme erhebt sich, schlägt wie eine Glocke an. „Es geht nicht um Ruf – es ist Ihr Leben, Ihre Jahre, die verrinnen. Verschwende ich sie? Habe ich alles verschwendet?“

Er beugt sich vor, die Augen glühend, die Faust trommelnd auf den Tisch.

„Ich habe eine Gabe, und ich schulde es der Welt – und mir selbst –, sie bestmöglich zu nutzen. Das macht die Karriere eines Künstlers aus: durchhalten, egal was kommt.“

Wie Proust, der Paris schockierte, indem er seine Elite in **„Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“** bloßstellte?

„Prousts Karriere war monumental, aber kurz. Als er anfing, war er nicht berühmt. Als er angegriffen wurde, hat er…“ Truman Capote wurde nur von einem kleinen Kreis persönlich bekannter Leute kritisiert. Aber der Unterschied ist: Als ich zu veröffentlichen begann, war ich bereits ein berühmter Schriftsteller – ein berühmter **Mensch**, Punkt. Die Gegenreaktion auf mich war enorm! Man hätte meinen können, ich hätte Lindberghs Baby entführt und ermordet, nicht Hauptmann!

Capote ist jetzt in seinem Element, vollends Herr seiner Geschichte.

Und dabei blieb es nicht. Sie wühlten in jeder Ecke meines Privatlebens. Ja, ich kämpfte mit Alkoholismus – aber sie machten daraus eine Art Weltskandal. Ich habe es überlebt. Ich habe es überwunden. Es war ein brutaler Kampf, und niemand half mir. Nachdem ich so viel meines Lebens meiner Arbeit gewidmet hatte, fühlte es sich wie ein erbärmlicher Lohn an. Aber so läuft es – sie bauen einen auf, nur um einen wieder zu zerstören. Immer und immer wieder.

**Warum wenden sich die Leute gegen ihn?**

Es ist wohl menschliche Natur. Das passiert jedem mit einer lang genugen Karriere. Glauben Sie mir, irgendwann werden sie sich gegen Sie wenden. Mir ist es mehr als einmal passiert. Als **„Andere Stimmen, andere Räume“** herauskam, wurde ich sofort berüchtigt. Sie versuchten, das Buch – und mich – zu zerstören, indem sie meinen Charakter angriffen.

**(Überblendet: das Bild des smoldering jungen Mannes, trotzig auf seiner Chaiselongue…)**

Dieses Foto? Nur ein weiterer Vorwand, mich anzugreifen. Sie wollten mir den Nerv rauben, mich dafür bestrafen, dass ich es wagte, ich selbst zu sein.

**Wollen sie insgeheim, dass er derselbe bleibt?**

Tief im Inneren, ja. Aber ihre Angriffe interessieren mich nicht mehr. Sie könnten mich des Massenmords beschuldigen, und ich würde nicht mit der Wimper zucken.

**Glaubt er, dass die Leute—**

**(Seine Stimme wird scharf, wie ein Lehrer, der mit dem Lineal klopft.)**

Wenn man nachgibt, wenn man angegriffen wird, wittern sie Angst und gehen zum Todesstoß über. Das wusste ich, also bin ich nie zurückgewichen. Warum auch? **Ich** hatte recht. **Sie** lagen falsch – waren sogar dumm. Man darf keine Schwäche zeigen. Weitergehen, selbst wenn man falsch liegt. Sonst stürzen sie sich auf einen wie Haie, die Blut wittern.

In einer Welt von Raubtieren heißt es fressen oder gefressen werden. Und Künstler stehen vor einer zusätzlichen Gefahr: sich selbst zu verzehren.

Die Anspannung, unter der ich lebe, ist unglaublich. Die meisten Menschen begreifen das nicht. Ich nehme fünfzehnmal mehr Eindrücke pro Minute auf als der Durchschnittsmensch. Allein das ist erschöpfend.

Truman saugt die Welt auf wie Telegramme – Geheimnisse, die niemand sonst bemerkt. Die fließende Bewegung einer Eidechse, ihr unheimliches Unterwasserleuchten. Die hypnotisierende Schwingung einer Mokassinotter, die einen so lange fixiert, bis jede Flucht unmöglich ist.

**Warum trinken oder nehmen so viele Künstler Drogen?**

Ich verstehe das perfekt – ich war dort. Ich habe aufgehört, weil es mich sonst umgebracht hätte.

**Hat er das Gefühl, gegen die Zeit zu rennen?**

Ja, aber nicht wie Proust, der im Sterben lag. Ich muss bald etwas erreichen – etwas, das mich entspannen lässt, meiner Gabe vertraut und ihr volles Potenzial entfaltet. Innerhalb eines Jahres muss ich einen Durchbruch in dieser neuen Phase meiner Arbeit schaffen. Andernfalls werde ich nicht das Vertrauen haben, weiterzugehen.

—

Er schreibt jetzt stundenlang in einem Raum, den er nur dafür eingerichtet hat. Die Wände sind weiß, kahl bis auf ein paar angeheftete Fotos. Ein Blick auf den Fluss breitet sich vor ihm aus, während er an seinem Schreibtisch steht und schreibt.

„Seit etwa einem Jahr mache ich nichts anderes als arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich verbringe zehn, elf Stunden am Tag mit Schreiben – etwas, das ich in meinem Leben noch nie getan habe. Und ich weiß, dass es so bleiben wird. Ich wünschte, ich könnte durchatmen, eine Pause machen, ein Ende sehen…“

Er sagt, er gehe kaum noch aus – außer ins Fitnessstudio, wo er täglich eine Stunde schwimmt. „Ich hasse es; es langweilt mich zu Tode. Und ich möchte nicht einmal essen – ich habe eine leichte Anorexie, ich weiß nicht warum. Aber ich zwinge mich, weil ich in guter Form bleiben muss.“

Es gab immer dieses Gefühl, besonders in der Öffentlichkeit, dass er anwesend ist, aber nicht wirklich da. Kürzlich musste er eine Broadway-Show verlassen, weil er sich nicht konzentrieren konnte. Und er hat angefangen, Mittag- und Abendessen zu fürchten – sie machen ihn unerträglich nervös.

„Ich habe mich schon immer, seit ich siebzehn bin, gefühlt, als lebte ich in einer Glühbirne. Als wäre alles ein Theaterstück. Die Leute kommen herein, übernehmen ihre Rollen, gehen, kommen zurück, setzen sich – aber es ist nur eine einzige endlose Vorstellung mit einem riesigen Publikum, das zuschaut.“

Vor einem Jahr fragte mich jemand: ‚Wofür sind Sie berühmt?‘ Ich sagte: ‚Ich bin berühmt dafür, berühmt zu sein.‘ So werden Menschen zerstört. Ich war schon immer berühmt dafür, berühmt zu sein, aber ich war mir dessen bewusst, also hat es mich nicht vergiftet. Es ist ein subtiles Gift, und die meisten merken nicht einmal, wenn es zu wirken beginnt.“

Wenn Gefahr droht, tut Capote das Einzige, was er kennt: er schreibt. Egal wie bösartig der Angriff ist, sein Werk bleibt – unzerstörbar. Schreiben ist seine mächtigste Magie, sein Gegenmittel gegen Gift. Damit kann er das Tier zähmen und den Kern dessen schützen, wer er ist.

So hat Truman Capote überlebt – durch Drogen, Alkohol, Krankheit, Verrat. Sein Schreiben ist sein Lebenselixier. Wie er zugibt, ist sein Überleben ein Wunder. Trotzdem war es keine Überraschung, sein schelmisches Gesicht letztes Jahr in den Seiten von **Interview** grinsen zu sehen, neben der Frage: „Ist Truman menschlich?“ (Selbst **Interview** wagte keine Antwort.) Ebenso wenig schockierte es, als **Esquire**, das einst seinen Fall mit Auszügen aus **„Erhörte Gebete“** dokumentiert hatte, diesen Monat einen neuen Artikel mit dem Titel „Dazzle“ veröffentlichte. Eine wundersame Rückkehr – aber dann, Truman war nie wirklich weg. Er ist ein Kämpfer, rücksichtslos, wenn es sein muss. Vielleicht ist es das, was ihn rettet.

—

Die überarbeitete Version behält die ursprüngliche Bedeutung bei, während die Sprache flüssiger und natürlicher wirkt. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Verfeinerungen wünschen!